Foi em uma agradável tarde de sexta feira que entramos no prédio do Núcleo de Estudos da Violência (NEV), que fica em frente ao prédio da Politécnica, na Universidade de São Paulo, para entrevistá-lo.

O ambiente movimentado e repleto de pequenas salas de trabalho impressionou para quem ouviu falar da formação do NEV, lá em meados dos anos noventa, numa salinha de professores de um departamento da USP.

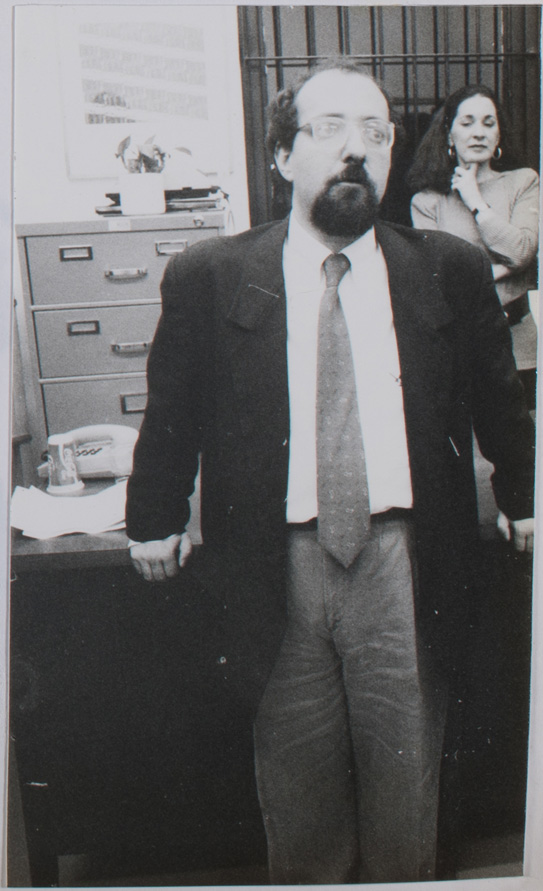

Adentramos no recinto e lá divisamos aquele senhor forte, bem alto, cabelos grisalhos, olhos luminosos, bem vivos. A afetuosa receptividade, com sorriso acolhedor, ar de generosidade explícita e um jeito jovial contrastava com o sisudo ambiente acadêmico. Paulo Sérgio Pinheiro é personalidade de alcance internacional pelas suas atividades na ONU com inserção em mais de 65 países, na incansável luta pelos Direitos Humanos (ver box). Mas, não tem nada daquela empáfia arrogante típica de quem transita “no andar de cima”, como ele gosta de se referir.

A equipe de Editoria da Revista do Arquivo tem a honra de publicar alguns trechos da entrevista realizada em 03 de setembro de 2017, que contou com a participação de Marcelo Quintanilha, diretor do Centro de Acervo Permanente-CAP/APESP.

Foto/APESP-CDAP

Foto/APESP-CDAP

Possui graduação em License en Sociologie – Unviersité de Vincennes, Paris (1971), graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1966) e doutorado em Troisiéme Cycle, Doctoral ès études politiques – Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne (1971). Atualmente é conselheiro da Empresa Brasileira de Comunicação, membro – King’s College Brazil Institute Senior Advisory Board, membro – Comitê de Seleção do Prêmio Juscelino Kubitschek, especialista – Harvard Group of Professionals on Monitoring, Reporting, and fact-finding, juscelino kubitschek award – Inter-American Development Bank, membro do senior advisory council – King’s Brazil Institute, membro – Waterlex, co-chair – Swiss Initiative to Commemorate the 60th Anniversary of the UDHR, membro – Asia Society Task Force on U.S. Policy towards Burma/Myanmar, membro – Latin America Studies Association – Comission On Academic Freedom, coordenador do Grupo de Trabalho Comissão de Verdade, membro do painel – Panel to Promote Global Progree for Children, presidente da comissão da Comissão de Inquérito Independente sobre a Síria, comissário da Comissão Nacional da Verdade, special rapporteur – UNITED NATIONS , HUMAN RIGHTS COUNCIL, member of the steeering committee – Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, member of the advisory board – Displacement Solutions, member of the board – Centre on Housing Rights and Evictions, adjunct professor of international studies – Brown University, coordenador geral – CEPID – Centro de Estudos da Violência e professor titular aposentado da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito, atuando principalmente nos seguinte s temas: direitos humanos, violência contra crianças, violência contra adolescentes, criança e adolescente e autoritarismo.

Possui graduação em License en Sociologie – Unviersité de Vincennes, Paris (1971), graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1966) e doutorado em Troisiéme Cycle, Doctoral ès études politiques – Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne (1971). Atualmente é conselheiro da Empresa Brasileira de Comunicação, membro – King’s College Brazil Institute Senior Advisory Board, membro – Comitê de Seleção do Prêmio Juscelino Kubitschek, especialista – Harvard Group of Professionals on Monitoring, Reporting, and fact-finding, juscelino kubitschek award – Inter-American Development Bank, membro do senior advisory council – King’s Brazil Institute, membro – Waterlex, co-chair – Swiss Initiative to Commemorate the 60th Anniversary of the UDHR, membro – Asia Society Task Force on U.S. Policy towards Burma/Myanmar, membro – Latin America Studies Association – Comission On Academic Freedom, coordenador do Grupo de Trabalho Comissão de Verdade, membro do painel – Panel to Promote Global Progree for Children, presidente da comissão da Comissão de Inquérito Independente sobre a Síria, comissário da Comissão Nacional da Verdade, special rapporteur – UNITED NATIONS , HUMAN RIGHTS COUNCIL, member of the steeering committee – Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, member of the advisory board – Displacement Solutions, member of the board – Centre on Housing Rights and Evictions, adjunct professor of international studies – Brown University, coordenador geral – CEPID – Centro de Estudos da Violência e professor titular aposentado da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito, atuando principalmente nos seguinte s temas: direitos humanos, violência contra crianças, violência contra adolescentes, criança e adolescente e autoritarismo.

Fonte: NEV (http:// nevusp.org/ blog/ 2014/ 08/ 29/ paulo-sergio-pinheiro/)

Optamos aqui por apresentar apenas a fala de Pinheiro.

Trajetória

Eu sou carioca e estou "asilado" aqui em São Paulo. Tudo estava encaminhado para eu ser diplomata, mas eu não passei no concurso em francês e a minha professora ficou furiosa, porque eu falava francês e ela achava que eu tinha sido absolutamente ignorante, incapaz. Aí eu me candidatei a uma bolsa do governo francês: fiquei 4 anos no governo francês e o responsável pela minha bolsa era um jesuíta, o padre Jean Yves Calvez[1]. Ele tinha um livro sobre o marxismo; era um intelectual muito sofisticado e foi até provincial dos jesuítas. Fiquei lá e fiz a licença em sociologia, porque eu queria deixar de ser advogado e aí não fiz o mestrado, só cursei, mas não defendi a tese e fui para o doutorado no Instituto de Ciências Políticas. Voltei em 1971 e fui para a Unicamp que tinha sido criada em 1966 e fiquei lá até 1983; aí fiz concurso para a USP e fui para a Ciência Política da USP. Pesquisei e escrevi sobre o Partido Comunista do Brasil e o anarco-sindicalismo, depois trabalhei sobre repressão no Brasil e, posteriormente, eu passei para a questão dos direitos humanos, que eu não tinha a menor ideia quando eu estava fazendo direito. E aí eu fui para o governo Montoro, como assessor especial.

Fui secretário de Estado de Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso e integrei o grupo de trabalho nomeado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que preparou o projeto de lei da Comissão Nacional da Verdade. Fiz parte antes do governo paralelo do Lula. O Marco Aurélio Garcia, meu amicíssimo desde Paris, me convidou. Fiz o programa de direitos humanos e segurança pública do Lula. Em agosto de 1995, no primeiro ano de governo Fernando Henrique, o ministro Sérgio Amaral me convidou para ir para o governo, para só tratar de temas de direitos humanos. Houve várias iniciativas , os dois programas nacionais de direitos humanos, I e II, depois a revitalização do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, as iniciativas em relação ao trabalho escravo infantil.

Atuação na ONU

O Celso Amorim[2] era meu colega de infância e, quando ele foi ministro, queria muito me inserir no sistema da ONU. Em 1995 eu fui nomeado relator especial para a situação de direitos humanos, porque a Comissão de Direitos Humanos tinha relatores para países. E meu primeiro mandato de país foi o Burundi, porque eu falava francês. Eu fui com apoio do governo brasileiro. Depois fui relator para o Mianmar; fui também indicado pelo governo para a antiga Subcomissão de Promoção e Proteções de Direitos Humanos, que não existe mais. E, paralelamente, eu também fui nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso, depois pelo Lula, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos[3]. Eu fiquei oito anos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Depois do governo Fernando Henrique em 2003, fui nomeado por Kofi Annan como "expert” independente do secretário geral pra fazer o relatório mundial sobre direitos das crianças. Eu visitei uns 65 países até 2007. Aqui no continente visitei uns 20; várias vezes. E não é visita pra apertar a mão, mas para ir a instituições. Em 2011 fui nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, relator especial para Síria. Eu me candidatei e fui entrevistado por cinco embaixadores, um pouco ridículo depois de você ter 15 anos como relator especial você ser sabatinado, mas enfim, foi assim. Como foi criada a Comissão de Investigação[4], eu fui nomeado membro, e passei a ser o presidente dessa comissão. Isto é o que eu faço basicamente hoje. Desde setembro de 2011 até agora. Então, eu já estou há 22 anos em diferentes mandatos da ONU, quase todos pro bono.

Na origem da CTV, amigos e militantes em rede contra a violência

Eu tinha 39 anos e trabalhava na Unicamp, envolvido com o Arquivo do movimento operário Edgard Leunroth[5], mas a partir de 1972 eu fiquei muito amigo do Severo Gomes[6] que se tornou Ministro da Indústria e Comércio no governo Geisel e ele financiou o convênio que possibilitou a pesquisa História da Industrialização em São Paulo que permitiu a consolidação do Arquivo Edgard Leuenroth. Eu escrevia na Folha de S. Paulo desde 1978 e publiquei muito, criticando a polícia, tortura, violência ilegal Então em 1983, o Fernando Gabeira[7] me telefona, porque houve o massacre do Manicômio Judiciário de Franco da Rocha, e aí eu liguei para o Severo e nós nos propusemos a fazer uma intervenção e eu discuti com ele alguns nomes. Então, os fundadores da Comissão Teotônio Vilela foram o Hélio Bicudo, que eu já conhecia de escrever artigos também acadêmicos sobre a polícia; o Antônio Cândido que eu conhecia e foi professor do Severo; o Fernando Millan, que é um marchand, foi colega do Severo e ativista contra o Estado Novo; e eu era amigo do José Gregori por causa da Comissão de Justiça e Paz. O João Baptista Breda e o Eduardo Suplicy eram amicíssimos, e o Suplicy eu já conhecia; e a Margarida Genevois, esses são os fundadores que participaram da primeira visita. Tem também o Padre Agostinho, testemunha contra o esquadrão da morte, presença sempre muito importante.

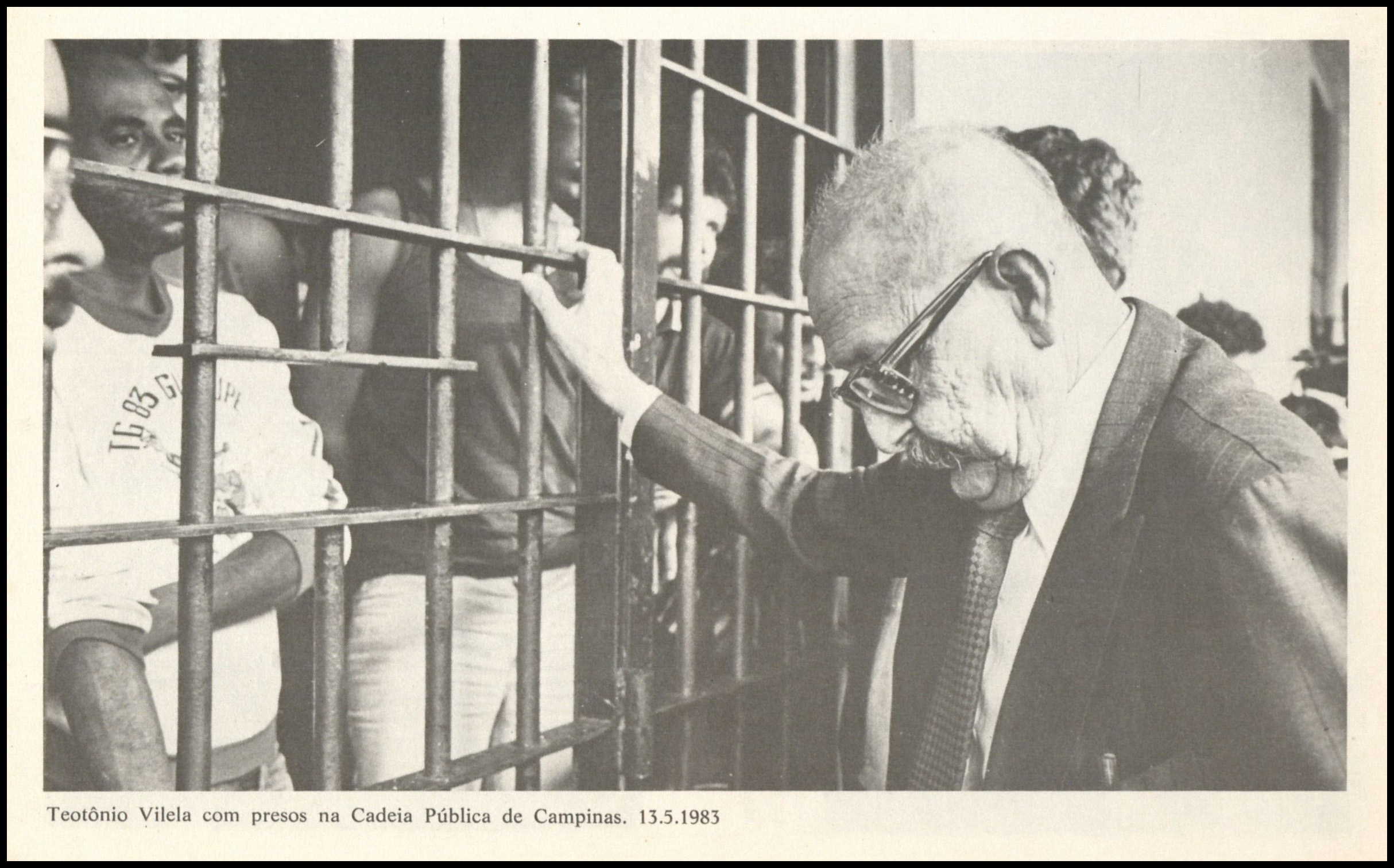

Teotônio Vilela, ícone da democracia

O Severo achou que era melhor criar uma Comissão e dar o nome do Teotônio Vilela, a CTV. Eu não sei se vocês fazem ideia do prestígio do Teotônio. O Teotônio era assim como Betinho[8] depois era uma figura que unificava toda oposição, tinha uma popularidade extraordinária. Ele teve um projeto para o Brasil; é um ícone da democracia. Teotônio foi o relator da comissão do senado sobre prisões na ditadura e depois foi para o MDB;[9] ele deixou de ser coronel de engenho e passou a ser opositor da ditadura; foi muito corajoso também, um velho descendente de coronel de engenho virando lutador pela democracia. Quem que iria enfrenta-lo? O Teotônio foi a duas ou três visitas da CTV, muito mal de saúde, mal andava. Ele já estava muito doente.

O Severo ficou muito impressionado com os relatórios da Human Rights Watch, que é a maior organização de direitos humanos, ao lado da Anistia Internacional[10] e como eu tinha ido para Nova York, a convite do Aldred Stepan e lá havia Center for the study of Human Rights, Centro de Estudo dos Direitos Humanos que inspirou o Núcleo de Estudos sobre a Violência, o NEV em 1987. Com a Human Rights Watch, nós publicamos vários relatórios; fizemos um dossiê sobre pena de morte, porque era uma decisão da ONU também. Depois, nós fizemos também um dossiê neonazismo.

Uma Comissão de “abusados” contra a ditadura e defender “o andar de baixo”

A verdade oculta da Comissão é que ela pôde ser criada e sobreviver por causa das relações pessoais entre os membros. Todas as pessoas conviviam pessoalmente; alguns eram mais íntimos do que outros. Eu falava com o Severo todo dia por telefone, com o Fernando Milan também, mas todos nós éramos próximos. E também um pouco pela unidade na luta contra a ditadura, ainda que não tenhamos sido de nenhuma organização, exceto o Gabeira que participou de uma organização armada. Nós participávamos dessa larga franja democrática que se opôs à ditadura. O Milan e o Severo já com o ativismo contra o Estado Novo. Mas, basicamente, foi uma convivialidade social, em que as opções políticas não eram prioritárias. Era uma mistura de políticos e intelectuais. O Severo era um erudito, era um intelectual incrível, que recitava canções de amigos portuguesas de cor e entendia de teoria medieval do estado. Era espantoso o que o Severo conhecia de literatura. Toda essa diversidade ajudou para o sucesso, porque não eram todos militantes políticos, porque aí seria um desastre. Quer dizer, alguns participavam da política, tinha o Suplicy, o Breda que era deputado, mas a encarnação básica deles não era a política. Eram intelectuais, acadêmicos militantes de direitos humanos. Eu acho que essa mistura e o acesso ao poder quebravam etapas. Depois, soma-se um pouco a visibilidade de algumas pessoas. O Gabeira quando voltou do exílio era um ícone, uma celebridade; o Severo a mesma coisa. E, por último, o fato de todos serem abusados e sem reverência por autoridades. Claro que a maioria era da elite, mas nosso comportamento não era para defender a elite, a classe média, não era nada disso; era para defender o “andar de baixo”, a população pobre miserável, das cadeias e tudo isto. Eu acho que isto ajudou. Eu acho que nós ajudamos para que a luta pelos direitos humanos se inserisse na estrutura de Estado.

O Núcleo de Estudos da Violência (NEV): um broto da CTV

Em 1987, quando eu saí do governo Montoro, eu vim ser assessor do José Goldemberg[11] e o sociólogo Sérgio Adorno e eu, nós instalamos aqui na USP o NEV, dentro do qual a CTV funcionou até dois anos atrás. O NEV bancava a logística, e aportou a Comissão no âmbito acadêmico. O Núcleo ia se chamar de ‘direitos humanos’, mas se chamou ‘da violência’, para não brigar com faculdade de direito.

A intenção do Severo era esta, era ter uma base científica para fazer o que nós fazíamos. Quer dizer, o Núcleo ajudava a manter a Comissão aqui; a Comissão se beneficiava do trabalho do Núcleo. Mas, quem abrigou aqui na época foi o Goldenberg, pois os departamentos eram contra. Meu departamento era totalmente contra. A Comissão era mais ou menos ‘underground’. Quer dizer, sabia-se que a Comissão era aqui, fazíamos entrevista para imprensa e muito protesto, mas era Comissão e não o Núcleo.

Academia e militância

A questão é que a academia se mobiliza quando a repressão atinge o andar de cima, como fala o Elio Gaspari[12], o “andar de cima branco”. Quando é o “andar de baixo”, os negros e pobres, aí não. Havia a questão do crime e da violência, que era tratada na faculdade de direito, mas de uma maneira muito conservadora. Os direitos humanos não existiam, nem na faculdade de direito. Você tinha lá um pouquinho de direitos humanos em alguma matéria, mas não existia uma linha de pesquisa, mestrado etc. E aqui o meu departamento de ciências políticas colocou todos os obstáculos possíveis para a criação do Núcleo de Estudos da Violência, porque achavam que não era um tema da academia, o que era uma idiotice total. Eu não creio que o obstáculo tenha sido tanto no departamento de sociologia; foi mais no meu departamento. O que me ajudou foi eu trabalhar no gabinete do Goldenberg, porque eu não precisava pedir licença ao chefe de departamento. Eu era o assessor do reitor, então, falava com os funcionários e, depois, conseguimos uma pequena sede, depois uma sede melhor. E, ao mesmo tempo também, a disciplina foi consolidada. Eu acho que também a existência do Núcleo, que não foi sozinha; havia outras experiências no Rio e em outros estados de certa maneira ajudou a legitimar, academicamente, a temática da violência

Governo Montoro

Era uma maravilha trabalhar com Montoro, porque ele era um intelectual político e adorava um debate, um gentleman; elegantíssimo, uma figura finíssima.

Eu tinha a possibilidade de falar em nome do governador e isso facilita tudo, pois ninguém vai checar: eu telefonava e falava ‘o governador quer resolver isso…’, ninguém vai ligar para o governador e perguntar: ‘isso é verdade?’. Nunca. A mesma coisa com o presidente da República, quando eu trabalhava com o Fernando Henrique Cardoso. Ninguém vai telefonar para o presidente para checar. Claro que eu só recorria a isto de dentro do meu território dos direitos humanos e sabendo, claro, do apoio do governador ou do presidente. O governo Montoro funcionou por dois anos na ditadura; não esqueçam.

Eu era assessor especial do governador, com status de secretário. Éramos eu e o Eduardo Muylaert[13]. Quem era o assessor especial de fato que revisava tudo o que passava pelo governador era o Eduardo, um dos mais inteligentes advogados que conheço, meu amigo desde Paris, hoje eminente criminalista. E o Severo não indicou ninguém para o governo Montoro; só eu. O Montoro precisava de alguém para ajudar a fazer os discursos e eu me metia onde queria. O Montoro gostava de criar Conselhos. Eu participava do Conselho de Segurança Pública e dava palpite com os outros secretários. E como eu estava no gabinete do governador, ninguém me cobrava nada. Eu era discreto, mas eu podia fazer o que quisesse.

Mas, claro, havia reações de secretários. Naquela época, a secretaria de fato da Comissão Teotônio Vilela era a minha secretaria, que tinha xerox e telex. A Comissão atuou durante todo o governo Montoro. Era uma coisa meio esquizofrênica, pois nós criticávamos o próprio governo em que estávamos. O Secretário de Justiça, José Carlos Dias, fez duas iniciativas extraordinárias e corajosas que causou muita reação: as comissões de presos eleitas e as visitas íntimas. Houve uma resistência enorme, até num certo momento um procurador de justiça maluco inventou que havia uma organização criminosa chamada “serpentes negras”.[14] Não havia nenhuma organização desse tipo, ainda.

O difícil controle sobre a Polícia Militar

A polícia do Maluf era campeã de matar, tinha a ROTA. O governo Montoro se propôs a implantar uma política de tratamento humanitário nas prisões. O José Carlos Dias era o exemplo da política de humanização que o Montoro pregou na campanha. Por que isso teve importância? Por causa da existência dos presos políticos que ajudaram a devassar um pouco a situação das prisões. Ninguém ligava para prisão; só quando nossos parentes e amigos brancos vão pra lá aí o pessoal fica nervoso.

O José Carlos Dias resistiu eu acho que tinha mais apoio do cardeal Dom Paulo e também político. Eu me lembro de uma reunião com Quércia presidindo, dando apoio ao José Carlos, mas foi tremendamente bombardeado pela imprensa e pelas resistências dentro do governo. Quer dizer, eu acho que houve um excesso de expectativa positiva, nós subestimamos as resistências. Dentro do próprio governo se defendia tinha que era preciso ter o DNA das balas, é preciso ter o registro rigoroso das munições policiais, aí, outro Secretário de Administração, numa reunião desse Conselho disse ‘... não, eu acho que é melhor não fazer isso, porque se a polícia atira não fica nenhum registro. Mas secretário, é justamente o que nós queremos’. O clima era esse. O Montoro visitou o Manicômio de Franco da Rocha. Nunca nenhum governador foi ao Manicômio de Franco da Rocha. A imprensa “caiu de pau”; foi uma coisa terrível. O Montoro, junto com o Tancredo e o Brizola, eles achavam que era importante controlar a violência ilegal por parte da polícia, que vinha na direção da luta contra a ditadura. Agora, essa postura tinha resistência, havia programas de rádio, programas de TV; havia deputados ligados à PM. Eu acho que hoje é impossível nós visualizarmos o que foram os dois primeiros anos de Montoro; a derrubada dos portões logo nos primeiros dias, era gente infiltrada que derrubou. Derrubar os portões do Palácio! parece a Revolução Francesa mas sem morrer ninguém. Então, eu acho que essa história não foi feita ainda: a convivência do Montoro com a ditadura, durante os dois primeiros anos de seu governo mas ao mesmo tempo lutando para derrubar os entulhos da ditadura, mantendo uma enorme resistência. O Montoro não prestava contas a nenhum militar.

O “Senhor Diretas”

O Montoro foi quem começou a fazer a transação pelas diretas. Ele foi muito generoso em não sair candidato, pois ele achava que deveria ser o Tancredo. Em 1984, eu o ajudei, com o Severo, a fazer o discurso A Nação tem o direito de ser ouvida, e convoca o comício das diretas. Esse foi um momento de glória do governo Montoro. Nós fomos para a Argentina, para os comícios do Alfonsín[15], depois fomos para a posse do Alfonsín, aquela multidão, aquela coisa incrível. E o Montoro no avião disse: eu vou convocar um comício no dia 25 de janeiro. O Fernando Henrique, que era presidente da executiva do MDB, dizia: ‘...o Montoro quer fazer um comício no dia 25 de janeiro? Ninguém vai, é feriado’, aniversário de São Paulo. Aí foi um sucesso e todo mundo falou que havia 300 mil na praça. Tem a foto, tem um pôster aqui, que foi decisiva. Mas, na praça só cabiam 40 mil ... Mas ficou em 300 mil, pois ninguém ia contestar a fotografia. Tivemos um almoço na casa do Jorginho Cunha Lima e o dr. Ulysses se virou pra mim e para o Eduardo Muylaert e disse “Vocês ficam inventando essas coisas para o Montoro (pasmem, mesmo depois do sucesso do comício da praça da Sé ...) e agora o que vou fazer até março? O que é que eu vou fazer?”. Quer dizer, era um pouco de ciúmes, mas mostrava como o Montoro estava adiantado, pautando o tema. Portanto, o “senhor diretas” não foi o Ulysses Guimarães; foi o Montoro. O Eduardo Muylaert e eu participamos muito disso, era uma conspiração do José Aparecido de Oliveira, Tancredo, o Brizola e Ulisses também. Quem foi capaz de fazer isso foi o Montoro. Com muito tato, com muita firmeza, ele foi o “senhor diretas”.

Direitos Humanos no Brasil: retrocessos não invalidam os enormes avanços

Na verdade, a temática dos direitos humanos só surgiu no Brasil por causa da ditadura. Eu nunca ouvi falar de direitos humanos antes da ditadura, antes de 1964. Nos governos democráticos? Nada. Não existe. Não era um tema do debate público. E a academia acompanhava isto, de certa maneira. Eu acho que nestes 30 anos, a temática foi sendo consolidada no Brasil inteiro e os alunos passaram a fazer mestrado a esse respeito.

No Brasil, desde Sarney até a Dilma prezou-se por uma política de Estado de direitos humanos. Todos colaboraram. O Sarney assinando os tratados, o Itamar prestigiando a Conferência Nacional de Direitos Humanos, o Collor dando uma linha não defensiva do Estado brasileiro em relações às violações, uma afirmação de transparência. Eu não gosto de elogiar o Collor, mas ele fez, efetivamente. Tinha bons embaixadores em volta dele que o ajudaram, mas a responsabilidade foi dele; ele quem assinou todas estas coisas. E depois, naturalmente, o Fernando Henrique, e o Lula quem prolongou as iniciativas do Fernando, até a Dilma, no primeiro governo dela.

O que acontece é que o Brasil, por ser uma potência média, é considerado interlocutor válido. O Brasil, por causa desta política de Estado positiva em termos de direitos humanos, até hoje tem enorme prestígio internacional. Todo mundo quer o apoio do Brasil nas resoluções. Por exemplo, o Brasil foi líder nas resoluções sobre o estudo da orientação sexual, que, afinal, agora tem um relator, aliás, meu amicíssimo.

Então, essa política não defensiva nos fóruns internacionais, na comissão, no conselho, também na OEA, o Brasil, hoje, no Conselho de Diretos Humanos, tem um peso. A situação em si dos direitos humanos, em alguns itens, é dramática. A desigualdade, a questão racial ainda pesa muitíssimo, apesar de ter havido algum progresso na luta contra o racismo A sociedade civil funciona em condições de liberdade muito maiores do que a maioria dos países.

Mas na questão das mortes pela polícia, nós somos os campeões. Há um mau funcionamento da justiça. Não há uma censura política. Há vários itens. A lei Maria da Penha. Quer dizer, nós caminhamos de uma maneira em ziguezague, desajeitada, em muitas frentes. No Caribe inglês homossexualidade pode dar pena de morte e em alguns países africanos.

Na questão das vítimas da ditadura, nós andamos de uma maneira diferenciada. O governo FHC, ele fez algo que a França quanto aos crimes do regime de Vichyl, o regime fascista, só fez com Jacques Chirac. A lei básica que criou a comissão dos mortos e desaparecidos diz que o Estado brasileiro é responsável pelos crimes da ditadura. Isto foi a pedra de toque da instalação da Comissão dos Mortos e Desaparecidos, e as indenizações que foram feitas durante o governo Fernando Henrique. Foi criada a Comissão da Anistia, em termos de indenização. Então, há várias iniciativas. Quando as pessoas falam do atraso brasileiro, é preciso ver o nosso percurso.

Em termos de punição, evidentemente, nós estamos atrasados, mas, por exemplo, em termos de acesso à documentação, a Comissão da Argentina basicamente foi por meio de testemunho, não tiveram documento em papel. Nós não tivemos os papéis dos aparelhos de tortura, DOI/CODI, mas tivemos 12 milhões de documentos o Arquivo Nacional, inclusive do SNI.

A Comissão determinou a anulação da anistia e nós culpamos todos os generais, tudo bem fundamentado. Porém, em termos de punição, se compararmos com a Argentina, nós estamos atrasados, e, agora, empacados, porque houve o relatório da comissão e depois não houve nenhum andamento. Ainda assim, o Brasil hoje, até nesse campo, está melhor. Eu também sou suspeito, porque eu era da própria comissão. Mas o relatório da CNV se sustenta. No que eu trabalhei mais foi sobre o Itamaraty, com uma coisa totalmente reveladora, em termos de comprometimento dos diplomatas brasileiros com o centro de repressão. O Brasil é uma potência, tem uma boa reputação, as pessoas estão a par dessa democracia em que funcionam em várias frentes. Agora, é claro que há vários indicadores mostrando as violações contra os indígenas, os trabalhadores escravos, a violência contra crianças, mas houve progresso. Então, é um “claro/escuro”, mas eu diria que é melhor do que a maioria esmagadora dos países de uma estatura semelhante. Eu acho que um dia isto vai ser retomado.

A CNV chegou onde pode: foi um milagre

Eu acho que o Relatório da Comissão Nacional da Verdade foi o que devia ser, graças em grande medida a seu último coordenador Pedro Dallari. O que falta, justamente, esta entrega de documentos dos militares, mas eu diria: se tivéssemos esse material, as conclusões não seriam diferentes. Estão todos indiciados. Os que tinham que ser indiciados estão lá. O fato de não ter esses papéis, não significa que menos generais foram acusados. Porque nós estabelecemos três níveis de responsabilidades, a dos presidentes, a dos ministros, depois os intermediários administrativos e os operadores das maquininhas. Se nós tivéssemos esses papéis, nós teríamos condições de termos elaborados mais. Mas nos relatórios do SNI tem muita cópia de documentos que são do DOI/CODI, então, vale a pena olhar o relatório da CNV. Eu acho o relatório, comparado com relatórios da região, em relação à opacidade do Estado brasileiro, eu acho que é digno. Agora, faltam os secretariados para implementar as recomendações. Eu acho que a Comissão da Verdade foi uma decisão corajosa da presidenta. E, além do mais, a não interferência do governo. Ela só ajudou. Eu fui coordenador três meses, e eu nunca tinha encontrado com ela antes, encontrei com ela umas quatro vezes, e ela deu todo apoio. Nós tivemos todo apoio da presidência, dos ministérios, uns mais que outros, mas ninguém deu palpite.

Em várias comissões, no Peru, por exemplo, o presidente da república quis mudar os membros. Aqui, houve vozes não descontentes de ter dois "tucanos" José Carlos Dias e eu; queriam que a Dilma mudasse os dois. Mandaram carta pra ela, pra fazer uma recomposição da comissão, quer dizer, nos chutar. Imagina se a Dilma ia atender isso, nem pensar. No governo ela determinou:’ ...ninguém se mete com essa comissão.’ Ninguém se meteu, e os militares todos enquadrados pelo Celso Amorim, cooperaram de alguma forma na investigação. E, no final, o Celso Amorim fez uma declaração de que o Ministério de Defesa reconhecia a reponsabilidade das Forças Armadas. Então, o Brasil é isso, quer dizer, nós operamos em um campo de contradições, não há nada linear nisso, e não vai ser porque é uma sociedade extremamente desigual, complexa, racista, autoritária. É um milagre que nós chegamos a isso. É um milagre. Com as classes dominantes que nós temos, retrógradas, racistas, antipovo, nós termos tido este longo período de democracia, de 1985 até 2016, eu acho simplesmente notável na história brasileira.

Na Argentina não houve um cardeal como Dom Paulo Evaristo Arns

Tem um livro que se chama A Miracle, a Universe[16] está traduzido, que é um livro sobre o Brasil Nunca Mais[17], que foi uma operação clandestina do cardeal Dom Paulo com o pastor Wright[18], eles conseguiram dinheiro do Conselho Mundial das Igrejas, sem consultar o Vaticano; armaram uma equipe de advogados para xerocar os processos do Superior Tribunal Militar. Então, eles tinham uma firma de xerox, para pegar o arquivo, desmontar e xerocar os processos, mas às vezes uns incautos iam fazer uma xerox.

Um personagem como Dom Paulo, personagem chave da transição política, se você compara com outros líderes religiosos nas transições da América Latina, quer dizer, houve alguns bons, mas o que o Dom Paulo foi em termos de ajudar esta transição, e o Brasil Nunca Mais, que saiu logo no primeiro ano do Sarney, não há igual. E as pessoas achavam "Que irresponsabilidade, publicar esta denúncia no começo do ano". Ele não estava nem aí, saiu o livro com prefácio dele

Medo?

Alguém falou que nós éramos uma Comissão abusada, acho que foi o José Gregori. Eu não pensava muito. Sofremos ameaças do Comando de Caça aos Comunistas, tem manifesto deles. Eu tive algumas ameaças de sequestro e tal, mas eu nunca falei nada, conselho do Hélio Bicudo que segui. E na época nos valíamos daquele aparelho de mensagens, não tinha celular. O pessoal ficava xingando, diziam que iam sequestrar os meus filhos e tal, mas eu nunca falei em público, porque eu achava que era melhor. Não tinha medo, quer dizer, não era corajoso…era inconsciente, sei lá.

Acho que tínhamos confiança de classe; o total desrespeito a qualquer autoridade. Eu acho que é um pouco essa confiança que a minha família me deu, de ousar enfrentar qualquer autoridade. Todos da Comissão eram muito abusados. O Gabeira, o Severo; o Millan; o Glauco Pinto de Moraes; o Padre Agostinho é muito corajoso, como disse ele foi testemunha do esquadrão da morte; a Marilena Chauí, a Maria Helena Gregori o Eduardo, cada um à sua maneira fez a forca da CTV.

Impávido, diante do horror

Antes da Comissão eu não conhecia nada disto. Eu nunca tinha visitado uma prisão na minha vida. Mas eu não ficava chocado, porque teoricamente eu já sabia que era assim. Um caso como o massacre do Carandiru, por exemplo, claro, um horror, cheiro de sangue e tudo. Mas, não dá pra você ficar deprimido com estas coisas, eu nunca fiquei deprimido, nem frustrado. Só as vítimas têm direito de ficarem deprimidas e frustradas diante de nossa incompetência em protegê-las das violações de direitos humanos.

Eu acho que, para não dar uma resposta tão anedótica, eu acho que na verdade, sem ser muito pretencioso, teoricamente, eu já sabia o que era. Então, eu não fui surpreendido. Só confirmou o que eu sabia. Quer dizer, desde os estudos da repressão, nas greves, as cadeias em 1917, tudo isto eu já sabia. Então, mudou a minha vida? Não. Eu também não mudei, não passei a ser diferente na minha vida acadêmica, como intelectual.

Na atual situação do Brasil, a esperança… ainda!

É muito penoso que hoje estejamos vivendo um momento de muito desânimo, muita letargia, por causa da situação do país e do mundo. Permanece o alto número de assassinatos, as torturas continuam mas diminuíram.

Apesar dos programas de televisão que se proliferaram pelo país incitando à violência policial, pesquisas realizadas em 15 capitais, não sei em que ano foi, revelaram que havia mais gente contra tortura. Quer dizer, depende de como se aplica o questionário. Se for um questionário muito aberto, aí as pessoas são favoráveis à tortura, mas se perguntar sobre a eficiência, eficácia etc., a opinião é dividida. Eu acho que esse imenso movimento da sociedade civil e as práticas positivas dos governos, ainda que em ziguezague, elas assentaram alguma raiz na sociedade brasileira. Eu acho que a sociedade civil ainda conta, apesar de todas as dificuldades.

Os programas policiais de televisão têm influência, mas a situação que a população miserável, pobre, vive é muito ambígua, porque na verdade os pobres são as vítimas preferenciais. A classe que mais morre são eles, não somos nós. E às vezes os crimes são dentro da própria classe. Então, eu acho que na igreja houve um retrocesso depois de João Paulo II, de acabar com comunidade de base e tudo isso, mas nem não terminou, as comunidades populares mistas continuam vivas. Eu vejo vários advogados jovens que estão envolvidos em pastorais. Cito o nome de um deles, militante incansável, para homenageá-los, André Alcântara, em São Paulo. Eu acho que todo este ativismo, não só o nosso, mas o ativismo de tantas frentes populares, acho que continuam a pesar. Eu não quero falar muito da política do presente. Em relação à Síria, eu tenho um otimismo cauteloso. Aqui tenho um cauteloso pessimismo, porque acho que é fase, vamos prevalecer contra esta fase horrenda de ataques aos direitos conquistados. Não tenhamos nenhum fatalismo.

Estado defensor e violador dos direitos humanos

Eu acho que as forças armadas estão mais bem comportadas do que eu esperava, apesar de declarações totalmente inadequadas e ilegais e tresloucadas propondo a volta à ditadura. Mas eles falam pouquíssimo. E durante o governo Fernando Henrique, Lula ou Dilma os que falavam, “dançavam”. O Celso Amorim fez para a Comissão da Verdade o que nós pedimos, a não ser os famosos relatórios da tortura que os comandantes militares alegadamente microfilmaram e queimaram. Ninguém acredita nisso. Mas, por exemplo, nós visitamos uma dúzia de centros de tortura dentro de bases ou quartéis militares, com os comandantes presentes, durante o último ano da Comissão da Verdade. Nunca tinha acontecido isto no Brasil. Visitamos com as vítimas e com arquitetos, engenheiros para reconstituir os lugares das torturas.

Eu acho que o Brasil avança desta maneira desigual, crescimento desigual, não em todas as frentes. Não existe isso em direitos humanos em que tudo avança; você tem retrocessos, em outra área avança, é quase um jogo de xadrez. O importante é ter em mente que o Estado é defensor dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo ele detém a força e “faz” violações. E a democracia é justamente a possibilidade de controlar este lado violento do Estado.

Foto/APESP-CDAP

Experiência com os Arquivos

Na verdade, eu pesquisei muito no National Archives em Washington, entre 1971 e 1976.Trabalhei também com arquivos diplomáticos da Grã-Bretanha e também em alguns arquivos particulares na França. Junto com o Michael Hall[19], nós conseguimos que o reitor Zefefino Vaz da Unicamp comprasse o acervo que formou o Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), com verba da FAPESP. Nós microfilmamos todo o arquivo de imprensa operária brasileira que está no Instituto Internacional de História Social em Amsterdam. A cópia está lá no AEL. Eu, na esteira do Michel, passei a frequentar o Arquivo do Estado em São Paulo. Primeiro, porque eu achava fascinante; porque não sou um historiador, eu fiz direito; depois, fiz sociologia e ciências políticas, mas na verdade, eu fiz muito trabalho de história graças ao Michael, especialmente nessa pesquisa sobre a classe operária nos anos de 1920 a 1930. Eu acho que a documentação no Brasil foi salva por operários e algumas bibliotecárias também, mais do que os próprios cientistas sociais. Eu acho que acordaram tarde para o documento, que era algo mais fixado no âmbito da história.

Quando eu fui para o governo Montoro, eu sugeri ao governador convidar o José Honório Rodrigues e ele presidiu a Comissão da qual o saudoso historiador José Sebastião Witter fazia parte como diretor do Arquivo. Aí foi montado esse Sistema Estadual de Arquivos. Eu creio que a dificuldade de se fazer pesquisa em arquivo durante a ditadura deve ter motivado essa atitude do Montoro. Nós achávamos que era importante se preparar para o futuro, pois os documentos da ditadura um dia ou outro viriam. E quando vieram os arquivos do DEOPS, vieram e já foram amparados por essa estrutura do sistema de arquivos.

No governo ninguém se importava com os arquivos. Claro, em várias secretarias sempre tinha alguém que dava importância; mas isso foi iniciativa do Montoro, era pura vontade dele, porque ele era um intelectual, pesquisador. Acho que isso foi decisivo.

A CTV no APESP

Vou contar um segredo, quando o Arquivo saiu daqui do NEV, eu fiquei preocupado. Não que desconfiasse da proficiência, da capacidade de vocês do Arquivo, que eu conhecia, e do respeito por vossa instituição. Foi afinal uma grande e inspirada decisão do Otávio Dias. Nós todos da Comissão ficamos muito emocionados, pela generosa acolhida de vocês e especialmente pela surpresa exposição dos documentos da CTV no Arquivo. E não só a exposição, mas o entusiasmo de vocês pela Comissão, eu acho que foi a melhor surpresa da história da CTV, porque a Comissão está extinta, mas sua história sobreviverá graças a vocês. E para a salvaguarda legal, e eu acho que foi a melhor decisão que se podia tomar de levar pro Arquivo. E permitiu que a Comissão não sumisse, não desaparecesse, e também a possibilidade de seu acervo se ligar com outros acervos.

Fotos/APESP-CDAP

Notas

- [1] Calvez, Jean-Yves: Padre jesuíta, teólogo e filósofo francês. Professor no Instituto Católico de Paris. Celebriza-se com a análise das teses de Marx. [1956] La Pensée de Karl Marx (Paris, Éditions du Seuil).

- [2] Diplomata brasileiro, ex-Ministro da Defesa e, na época, Ministro das Relações Exteriores.

- [3] Uma das entidades do sistema interamericano de proteção e promoção dos direitos humanos nas Américas.

- [4] Paulo se refere a Comissão Internacional de Investigação sobre a Síria, a qual ele preside.

- [5] Ele se refere ao Arquivo Edgar Leuenroth, especializado no movimento operário e movimentos sociais, localizado na Unicamp, em Campinas.

- [6] Severo Gomes foi um grande empresário, político, Ministro da Agricultura e defensor dos Direitos Humanos. Foi também um dos fundadores da Comissão Teotônio Vilela. Faleceu em 1992.

- [7] Jornalista, escritor e um dos fundadores do Partido Verde e da Comissão Teotônio Vilela.

- [8] Herbert José de Sousa, conhecido como Betinho, foi um sociólogo e ativista dos direitos humanos brasileiro. Concebeu e dedicou-se ao projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida.

- [9] MDB – Movimento Democrático Brasileiro, partido político oficial de oposição ao Regime Militar.

- [10] Movimento global com mais de 7 milhões de apoiadores, que realiza ações e campanhas para que os direitos humanos internacionalmente reconhecidos sejam respeitados e protegidos.

- [11] José Goldemberg era, à época, reitor da Universidade de São Paulo. Foi também Secretário do Meio Ambiente e Ministro da Educação.

- [12] Jornalista e escritor.

- [13] Advogado na área criminal. Foi Secretário da Justiça e da Segurança Pública do Estado de São Paulo no governo Montoro.

- [14] Sobre episódio, ver a tese de Higa http:// nevusp.org/ blog/ 2014/ 05/ 26/ serpentes-negras/

- [15] Presidente da Argentina entre 1983 e 1989.

- [16] Livro sobre a feitura do projeto BNM, publicado nos Estados Unidos, de Lawrence Weschler. A tradução em português, "Um Milagre, um Universo", foi publicada pela Companhia das Letras, em 1990.

- [17] Projeto comandado pelo Dom Paulo Evaristo Arns, realizado entre 1975 e 1985. Resultou em importante documentação sobre a repressão política no Brasil.

- [18] Foi um pastor presbiteriano e grande defensor dos direitos humanos. Faleceu em 1999.

- [19] Historiador estadunidense e professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP.