Sábios em vão

Tentarão decifrar

O eco de antigas palavras

Fragmentos de cartas, poemas

Mentiras, retratos

Vestígios de estranha civilização

Trecho da música “Futuros Amantes”, de Chico Buarque

Vestígios de estranha civilização. E não precisa ser de tempos tão longínquos. Refazer um tempo diferente causa, sim, estranheza, sentimento de alteridade mas também de intimidade àqueles artífices que buscam sentido nos fragmentos de cartas, poemas e retratos, a escutarem ecos de antigas palavras. Ofício de arquivista, sim, mas muito de historiador, sociólogo, antropólogo, arqueólogo, genealogista, artesão, pesquisador e algo mais. No fundo, esse artífice se sente uma espécie de voyeur, por que não?

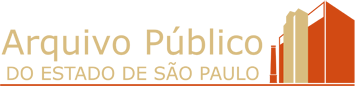

Organizar arquivos privados de personalidades públicas, esse é um dos trabalhos da equipe do Núcleo de Acervo Textual Privado (NATPr), destacada para este Prata da Casa[1].

Fotos/APESP-CDAP

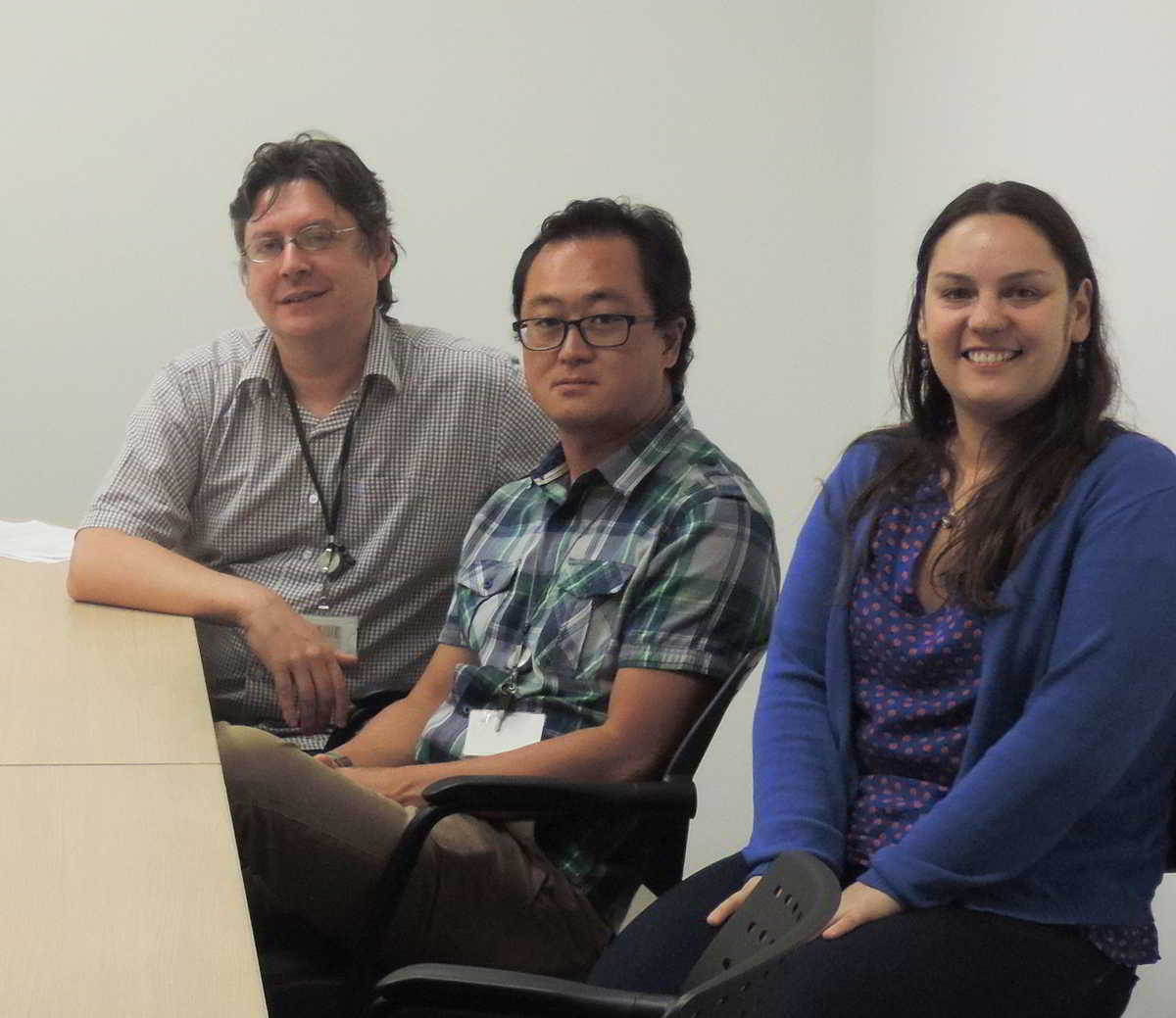

O Núcleo de Acervo Textual Privado (NATPr) é vinculado ao Centro de Acervo Permanente (CAP), este dirigido por Marcelo Tadeu Quintanilha.

O próprio nome do núcleo revela que a equipe entrevistada é a responsável pela organização, tratamento e preservação dos arquivos privados custodiados pelo APESP que estão em suporte de papel. Ou seja, outros núcleos do arquivo também guardam e tratam de documentos de arquivos privados, mas não serão aqui destacados.[2]

Fotos/APESP-CAP

O lugar do NATPr na estrutura do APESP

Rodrigo Otávio Garcia é diretor do Núcleo e substituto do diretor do CAP, responsável pelas ações da equipe que é composta por mais 3 oficiais administrativos e 5 executivos públicos. “Estão alocados no privados, mas, na verdade, nem todos trabalham exclusivamente nas atividades do núcleo, obviamente as ações são permeáveis e todos nós trabalhamos em projetos do Centro”, repara Rodrigo. O Centro de Acervo Permanente tem um trabalho colaborativo muito grande, então todo mundo já trabalhou com todas as áreas ali. Hoje o foco do CAP é produzir um novo Guia do Acervo, descrevendo todos os conjuntos documentais do acervo. Os resultados parciais, cada novo fundo descrito, pode ser conferido no Guia do Acervo online no site do APESP.

A equipe no NATPr é um tanto fluida dentro do CAP, entretanto os funcionários que se dedicam com mais permanência aos acervos privados são: Diretor Técnico I – Rodrigo Otávio Garcia; Executivos Públicos: Danielli Pereti Mariano; Marcia Beatriz Carneiro Aragão; Sheila Aparecida Rodrigues Soares; Ana Cláudia Silva Martins de Carvalho; Marcio Kina; Oficiais Administrrativos: Cláudia Araújo Marcolino; Elisabete De Angeli; e Sérgio Sasaki.

Os trabalhos da equipe são aqueles típicos de qualquer arquivo permanente: identificação, descrição, organização, preservação e acesso de arquivos de origem privada, sejam institucionais ou pessoais. Atividades corriqueiras, o que não quer dizer que sejam simples.

O Dicionário de Terminologia Arquivística, do Arquivo Nacional (2005), define Arquivo Privado como “arquivo de entidade coletiva de direito privado, família ou pessoa”. Na área, costuma-se distinguir os arquivos privados em pessoais e institucionais. Nesta última categoria se inserem os arquivos empresariais e de outras entidades da chamada sociedade civil, como associações, sindicatos, fundações etc. No APESP, temos as mais variadas tipologias de arquivos privados. O fundo do Jornal Movimento é um exemplo de arquivo privado institucional. Temos fundos pessoais de ex-governadores, como Júlio Prestes e Washington Luís que, segundo Rodrigo, “chamá-los de arquivo pessoal não dá conta do que é a totalidade de um acervo desse que é pessoal, mas contém documentos e informações de atividades administrativas públicas, que fizeram parte da trajetória desse titular do acervo. Acervos desse tipo carregam uma certa ambiguidade ou ambivalência”. Outros exemplos: o fundo da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, outro institucional, de uma organização da sociedade civil, e coleções como a da Revolução Constitucionalista de 1932.

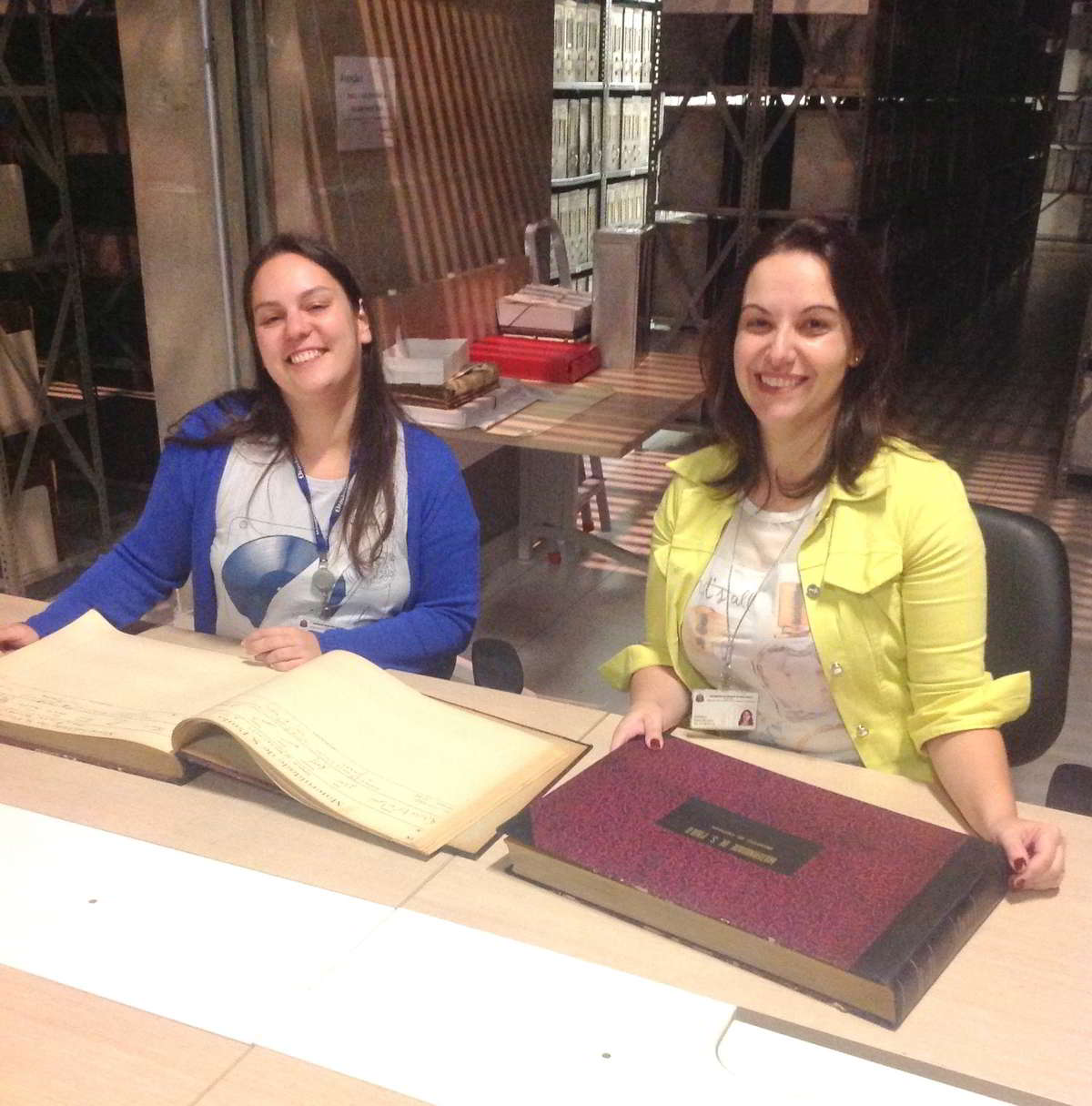

Fotos/APESP-CAP

Organizar arquivos privados requer conhecimentos, envolve muita atividade intelectual e muita paciência para realizar atividades minuciosas e meticulosas.

As dificuldades se iniciam no ato de identificação e classificação do que é um arquivo privado, afinal o APESP tem um histórico de acumulação resultante de práticas de organização muito complexas, contraditórias e distintas das normas arquivísticas hoje vigentes, conforme explicam os entrevistados:

Há uma dificuldade inicial de identificação e delimitação dos fundos e coleções privadas. No APESP há uma lista de 54 conjuntos documentais, mas não posso dizer hoje que temos 54 fundos ou 30 fundos e 20 coleções. Isso é uma lista de partida, por quê? Porque nós não sabemos quem são todos esses 54 produtores, sabemos de alguns e de outros não, ao contrário dos órgãos administrativos. No caso dos privados, não há registros na legislação, não há atribuição definida, nem sempre temos a biografia dos produtores. Então, onde está o nexo desses documentos com esse produtor se não sabemos quem é esse produtor e o que ele fez na vida? Outro problema: ele realmente é produtor deste fundo? Como esses documentos ingressaram? Constituem realmente um fundo ou coleção apenas porque nos foram doados? São realmente privados?

A equipe arrolou vários outros problemas decorrentes de experiências legadas por gerações de profissionais que nos antecederam, desde a formação do Arquivo.

Muitos problemas não foram resolvidas e foram prejudicadas por trabalhos que foram realizados aqui, umas misturas entre fundos e coleções, denominações de fundos com o nome de doadores e não de produtores/acumuladores; existem casos de documentos de origens pública municipal que historiadores e memorialistas trouxeram desde o século XIX de forma fragmentada; às vezes os documentos chegavam aqui e eram incorporados erroneamente aos fundos de secretaria de governo, por exemplo, ou eram simplesmente rotulados como documentos de uma cidade determinada, mas sem classificação e sem descrição. Outra dificuldade levantada diz respeito aos registros de ingresso dos documentos na instituição. Isso nos impõe uma herança muito difícil de ser retrabalhada. Se você não explica corretamente o conteúdo do fundo, se ele não é descrito corretamente isso poderá dificultar ou impossibilitar o acesso a ele.

Ou seja, a classificação e a descrição é feita para revelar o documento, mas se mal feita, poderá ocultá-lo.

Ainda em relação à essa herança, há que se destacar o fenômeno conhecido por dissociação documental. Muitas vezes, a prática de separar os documentos por espécie ou gênero (fotografias, mapas, documentos áudio visuais etc.) provocou a perda dos vínculos arquivísticos, do contexto de produção. Ou seja, sem o trabalho intelectual de produção de quadro de arranjo, documentos foram descaracterizados, fragmentados e guardados em diferentes setores do arquivo que antes não dialogavam.

Sobre esse aspecto, o nosso trabalho vem amadurecendo ao longo do tempo aqui dentro do Arquivo. Estamos nos esforçando para realizar um trabalho em conjunto, ou seja, a gente não pode descrever só nossa parte, temos que descrever em conjunto, envolvendo todos os setores do arquivo. O trabalho recentemente desenvolvido com o Jornal Movimento talvez seja o caso mais completo onde houve a colaboração do núcleo de acervo iconográfico e da biblioteca para descrição dessa publicação da imprensa alternativa na plataforma ICA-AtoM.

Segundo Rodrigo, “esse é um aspecto arqueológico do trabalho, que se realiza não só a partir dos documentos do fundo, mas da história dos documentos aqui dentro do arquivo público, ou seja, exige a pesquisa dentro do “arquivo do arquivo”, a leitura de relatórios antigos etc”. Conforme o diretor do Núcleo, “houve um tempo em que se começou o tratamento arquivistico e, de alguma forma, isso foi interrompido. O guia online de 2009 foi feito muito rapidamente e pretendeu dar conta de todo acervo, mas foram esquecidos todos os princípios da arquivologia e por esse motivo até hoje não funciona, por ser muito inconsistente. Fazer uma coisa consistente é demorada, e nem sempre esse demorado é assimilado”.

Perguntada sobre as distinções básicas em se trabalhar com arquivos públicos e privados, os entrevistados nos oferecem um longo depoimento:

Uma das especificidades dos privados diz respeito à origem. O que são doações? O que são coleções? O que são fundos propriamente ditos? Também descobrir a história custodial desses fundos e se possível a biografia ou história administrativa no caso de uma instituição e, a partir daí, preparar o terreno para o trabalho de classificação mais profundo. Os problemas de acesso também são mais complexos no caso dos fundos privados, principalmente envolvendo questões de direitos autorais e direito à privacidade.

Em um acervo público você tem a história do desenvolvimento da Secretaria do Estado, há uma legislação de regulação desses órgãos ainda que nem sempre essa regulamentação corresponda à realidade, mas expressa atribuições, funções dos órgãos. Também existe um número mais limitados de tipos documentais que se repetem nas diversas secretarias, obviamente dependendo do período que se está trabalhando. Os documentos da Colônia não são iguais aos documentos da República, mas tem mais homogeneidade. Já com os privados isso é muito mais diversificado internamente e entre os fundos.

Fotos/APESP-NCom

Nesta diversidade de tipos documentais há a presença de itens que não aparentam ser documentos de arquivo mas que acabam por ganhar este atributo a partir do seu relacionamento com outros documentos do fundo e seu produtor. Ele ganha sentido a partir daí. O objeto solto ou sem descrição alguma não carrega sentido algum. O sentido está na sua relação com as atividades deste produtor/acumulador.

O legado dessas práticas relatadas geram um mosaico de fundos e coleções que misturam documentos de esferas político-administrativas diferentes. É um fenômeno curioso mas comum a muitos arquivos públicos. Isso acarreta um problema de jurisdição que muitas vezes causa dilemas nos gestores dos arquivos. Ou seja, num arquivo público do poder executivo estadual encontram-se documentos de municípios, da esfera federal, legislativa, judiciária, de instituições eclesiais e privadas de perfis jurídicos diferentes.

Internamente, houve casos que possibilitaram a realocação de documentos ao fundo correto de origem sendo o mais importante e recente o dos Livros de Registro de contrato de professores da USP da década de 1930 que estavam dissociados do fundo da Secretaria de Educação e Saúde Pública. Foi uma surpresa identificá-los num suposto fundo privado com a descrição sumária de “Livros de Registro”.

Mas todos esses problemas estão sendo enfrentados para descrição dos fundos e coleções no novo guia do acervo que está sendo construído.

As práticas mostram que o trabalho com arquivos privados é envolvente e que provoca relações de muita proximidade entre sujeito e objeto da pesquisa. Sheila que o diga:

“É Prazeroso, uma das melhores partes. Eu fiquei muito tempo trabalhando com a Comissão Teotônio Vilela. Então, você se entrega nas leituras, no caso da instituição, nos membros daquela instituição, sobre todos os efeitos; enfim, você vai mais a fundo até pra você entender. Os documentos te dão informações, mas as informações de fora também te dão sobre o documento, então esses dois lados são importantes. Os documentos conseguem me dar informações sobre aquela pessoa pública, aquele personagem e vice-versa. Tem personagens que você acaba odiando. No momento estou experimentando uma relação não muito boa com um personagem, um pouco de ódio”.

Não é fácil começar o trabalho de organização de um arquivo privado. Há um trabalho prévio necessário de contextualização. É preciso identificar e conhecer o produtor/acumulador e todo o seu entorno social, político e cultural, sua rede de relações pessoais etc. Mas, ao mesmo tempo, dialogar com a documentação realmente existente.

“Muitas vezes demoramos bastante para conseguirmos entender aquilo, e temos que dialogar muito internamente. É preciso definir metodologia bem consistente de trabalho. Eu não consigo trabalhar de outra maneira, acho importante a definição de uma metodologia de trabalho. O estudo do contexto é o primeiro passo, mas ele corre junto ao trabalho direto com a documentação. Deve-se abrir a documentação e acho que isso é o principal de tudo; ler com calma, entender, estudar tipologia, estudar história, acho que tudo faz parte, corre junto, até porque você volta em tudo. Já aconteceu de ter que mudar o rumo por conta de uma má interpretação no caminho. Isso acontece, é um processo que vai tomando vários caminhos, acho que é natural. Às vezes, na hora de entender a função, quando no caso de arquivo institucional, muitas vezes você vai em uma fonte de leitura, alguma bibliografia, volta no documento e vê que estava entendendo errado”, ressalta Sheila.

Fotos/APESP-CAP

Para Sérgio, a etapa mais complexa “é mais na hora de agrupar os documentos. Você começa juntar os documentos, mas, de repente, um dos documentos não se encaixa, é um verdadeiro quebra-cabeça”.

Nesse sentido, um exemplo foi o tratamento arquivístico do 2º lote do arquivo de Júlio Prestes, um fundo bastante grande que tem cerca de 70.000 documentos, começou em 2014 e foi até ao nível de série. Um trabalho minucioso levado a cabo por Márcia Beatriz Carneiro Aragão, Cláudia Araújo Marcolino e Elisabete De Angeli.

Mas, no momento, a equipe está dedicada ao Guia do Acervo e não realizará projetos com tal profundidade. São 787,5 metros lineares de documentos privados, enquanto que o universo do acervo textual é de 15. 837, então a dimensão é muito menor, porém é muito mais diversificado em termos de produtores e tipologia.

Rodrigo destaca ainda o caso do fundo Maternidade de São Paulo, que nos legou uma atribuição a mais que é a emissão de certidões. “O recolhimento da documentação da Maternidade de São Paulo gerou uma série de questões de acesso que nos obriga a funcionar como um arquivo de hospital, que tem as suas características, a sua legislação própria de acesso, então, é uma coisa que não é comum”.

Danielli Pereti Mariano, junto com a equipe do Núcleo, realizou um estudo abordando todas as questões e implicações jurídicas em relação à documentação da maternidade, principalmente sobre a situação de acesso a prontuários médicos. Segundo o diretor do Núcleo, “produziu-se um dossiê solicitando uma manifestação da assistência jurídica do governo, pois se trata de questões muito delicadas. Simplesmente evocar a LAI não resolve”.

Porém, não obstante esses problemas, Sheila ressalva: “é um serviço público importante; há muita gente precisando comprovar maternidade, paternidade, casos de adoção ou querendo se aposentar e depende do acesso ao prontuário da maternidade. É uma documentação de interesse público sim, que, além do mais, se trata da primeira maternidade do Estado de São Paulo”.

Fotos/APESP-CAP

Na entrevista com a equipe do Núcleo, um dos problemas mais destacados foi o da falta de uma política ativa bem definida e criteriosa em relação às aquisições dos arquivos privados na instituição.

A missão primordial do arquivo não está relacionada com os arquivos privados. Porém, o cidadão, a história de São Paulo e do Brasil ganham se conservarmos documentos de notório interesses público diferencial. Mas, o problema é: quais tipos de acervo seriam os prioritários e que caberiam no escopo funcional do APESP? Acho que isso nunca foi muito definido; sempre prevaleceu essa prática do salvacionismo, ou seja, arquivos que vieram para cá através de um historiador, ou alguém que se sensibilizou com a situação de um arquivo importante, cuja preservação estava ameaçada. Não sei o que seria desses documentos se não fosse o arquivo público. Porém, o que precisamos é definir critérios. Na verdade, isso já está esboçado aqui. Pensemos nos detentores de cargo público de grande escalão, governador, por exemplo, tem sentido? Tem. Ele ajuda na pesquisa de períodos históricos importante, principalmente sobre a governança do estado.

Rodrigo vai mais longe e faz uma sugestão lúcida e contundente: “Existem outras possibilidades. Por exemplo, arquivos que refletem importantes ações desenvolvidas no seio da chamada sociedade civil, como as organizações voltadas para a luta por direitos humanos. É o caso da Comissão Teotônio Vilela[3] que é típica de uma militância da sociedade, de uma organização civil que nem tinha forma no começo, e depois foi se configurando institucionalmente. Esse tipo de movimento que foi capaz de alterar legislações, até mesmo a Constituição, e resultar em transformações na própria estrutura do Estado, por exemplo, a criação de órgãos como a Defensoria Pública ou Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e outros, no rastro da emergência dos chamados novos direitos e da defesa dos direitos humanos. Então, foi uma militância que muitas vezes atuou fora e se transforma em política de Estado. Nesse sentido, eu vejo que tem um nicho, uma coisa que não é tão visível, que pode e deve ter a atuação do Arquivo do Estado, pois seria importante para memória do Estado. No momento há uma colaboração nossa com o Museu da Inclusão e em breve receberemos documentos relativos aos movimentos em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.”.

Aliás, lembremos que um arquivo privado deste APESP foi agraciado com o reconhecimento do Comitê Nacional do Programa Memória do Mundo da UNESCO. Trata-se do arquivo da Comissão Teotônio Vilela que está em fase de tratamento técnico. “É condição para o prêmio, você já ter executado ou estar em processo de tratamento arquivístico. Não é à toa que o próprio formulário de inscrição pro Memória Mundo seja um formulário muito parecido, muito estruturado como uma ficha de inscrição arquivística da norma internacional, Então, ele é quase a mesma ficha, não é à toa”, conclui Rodrigo.

Os arquivos privados revelam a sociedade e seu tempo por uma perspectiva muito peculiar. Sheila resume o que parece ser um consenso, “são fontes fundamentais para a história e para a produção da memória não apenas de pessoas ou instituições, mas de coletividades mais amplas”. E desabafa: “Quando, por algum motivo, interrompemos os trabalhos com os arquivos privados é algo muito desanimador”.

Articular e tecer o contexto orgânico entre os documentos do fundo, estabelecer as relações entre eles e a atividade do produtor é visto por Rodrigo como “um desafio fascinante”. Ele acrescenta: “Mas quando você relaciona essas informações pessoais com fenômenos sociais como as revoltas de 1924 ou de 1932, por exemplo; quando se estabelece relações dos documentos de governadores com fatos administrativos e você dá visibilidade pra isso, dá muita satisfação. É gratificante você saber que está contribuindo pra dar visibilidade a isso, conseguindo criar nexos entre as esferas individuais e coletivas. É bastante recompensador e acho que o desafio é esse. Como disse a Sheila, é muito interessante você desenvolver o seu ofício de arquivista e saber que contribui para a memória ou história de São Paulo ou do Brasil. É enriquecedor, e desafiador”, conclui o diretor do Núcleo de Acervo Textual Privado.

Sérgio toca em um ponto importante para nós da difusão: “É a necessidade de divulgação do arquivo. Em geral, as pessoas não conhecem o Arquivo; tem muito documento importante aqui dentro, mas quando falamos aí fora que trabalhamos no Arquivo do Estado, o pessoal fica meio assim, sem entender. As pessoas precisam saber o que é um arquivo e o que ele tem. Senão, o nosso trabalho perde um pouco o seu sentido”.

- [1] Esta matéria está baseada em entrevista realizada pela equipe de editoria com Rodrigo Otávio Garcia, Sheila Aparecida Rodrigues Soares e Sérgio Sasaki, em 30 de janeiro de 2017, no APESP.

- [2] Referimo-nos ao Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca, o Núcleo de Acervo Iconográfico e o Núcleo de Acervo Cartográfico.

- [3] O Fundo Comissão Teotônio Vilela pode ser acessado no novo Guia do Arquivo: http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/comissao-teotonio-vilela;isad