Fotos/FMPortella

Revista do Arquivo: Verena, você frequenta este Arquivo há muito tempo, não é?

Verena: Desde quando eu estava na iniciação científica, sob a orientação do professor Ataliba Castilho. Naquela altura, ele incentivou a gente a procurar documentação em arquivos, então visitamos o Arquivo Municipal, quando ainda era na “Casa número 1”, o Museu Paulista e também o Arquivo do Estado quando ainda era na rua Dona Antônia de Queirós, naquele prédio que já foi demolido. Éramos alguns alunos e fizemos o curso de paleografia no IEB, com a professora Yêdda Dias Lima, especialmente para aquele grupo de estudantes. Foi quando tudo começou, porque desde então nunca deixei de trabalhar com documentação, sobretudo manuscrita.

Revista do Arquivo: O que seu olhar de filóloga busca nos arquivos?

Verena: O que procuramos é linguagem, de alguma maneira a história da linguagem. Nesse caso, a história da língua local de São Paulo registrada nessa documentação que permaneceu. É com isso que a gente tem que lidar, já que não existia gravador antes do século XX, não é? Então, temos que buscar aquilo que a gente provavelmente encontraria na oralidade de hoje em documentos escritos. Mas não é isso, de fato, o que a gente encontra na documentação. Encontramos em alguns textos pistas dessa oralidade, dessa linguagem mais cotidiana, mais relaxada, porque para fazer a história de uma língua, precisamos buscar o cotidiano desse falar, e o que se registrou nessa documentação toda nem sempre é reflexo desse falar cotidiano.

Revista do Arquivo: Em geral, os arquivos são instituições estranhas até para pesquisadores. Como tem sido sua experiência? Como você iniciou a busca? Pelo período? Por um conjunto documental específico? Como foi?

Verena: A gente vai logicamente por período e o que existe desse período em determinado acervo, que tipo de documentação tem daquele período. Por exemplo: se queremos buscar documentos dos séculos XVI e XVII aqui no Arquivo do Estado, provavelmente não são cartas que encontramos, infelizmente, mas temos que buscar o que existe e fazer um bom uso dessa documentação que permaneceu desse período. Como diz o linguista americano William Labov: "fazer um bom uso dos maus dados". Maus dados porque temos de lidar com a documentação que sobreviveu e que nem sempre é representativa da linguagem da época. Com o tempo a documentação vai se ampliando e a tipologia ficando mais variada, o que facilita muito a busca por gênero ou tipo textual. Nem sempre em acervos públicos encontramos documentação privada. O Arquivo do Estado é um privilégio, pois tem muita documentação privada e muito preciosa.

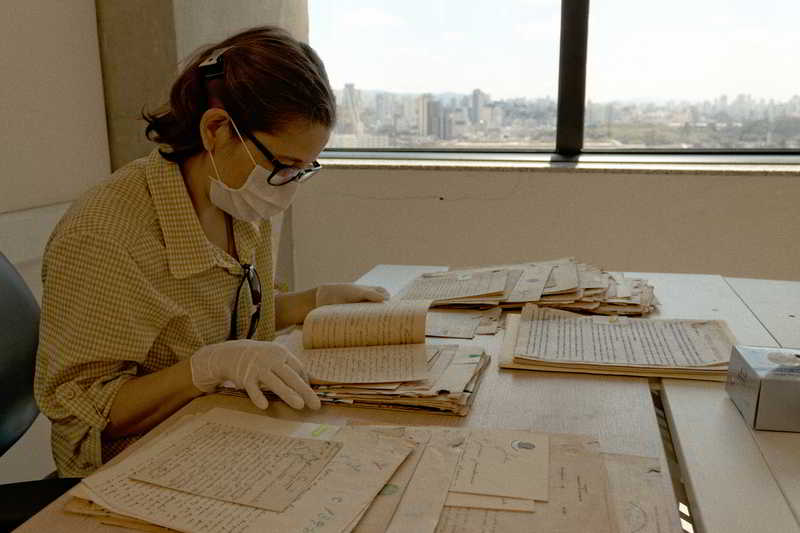

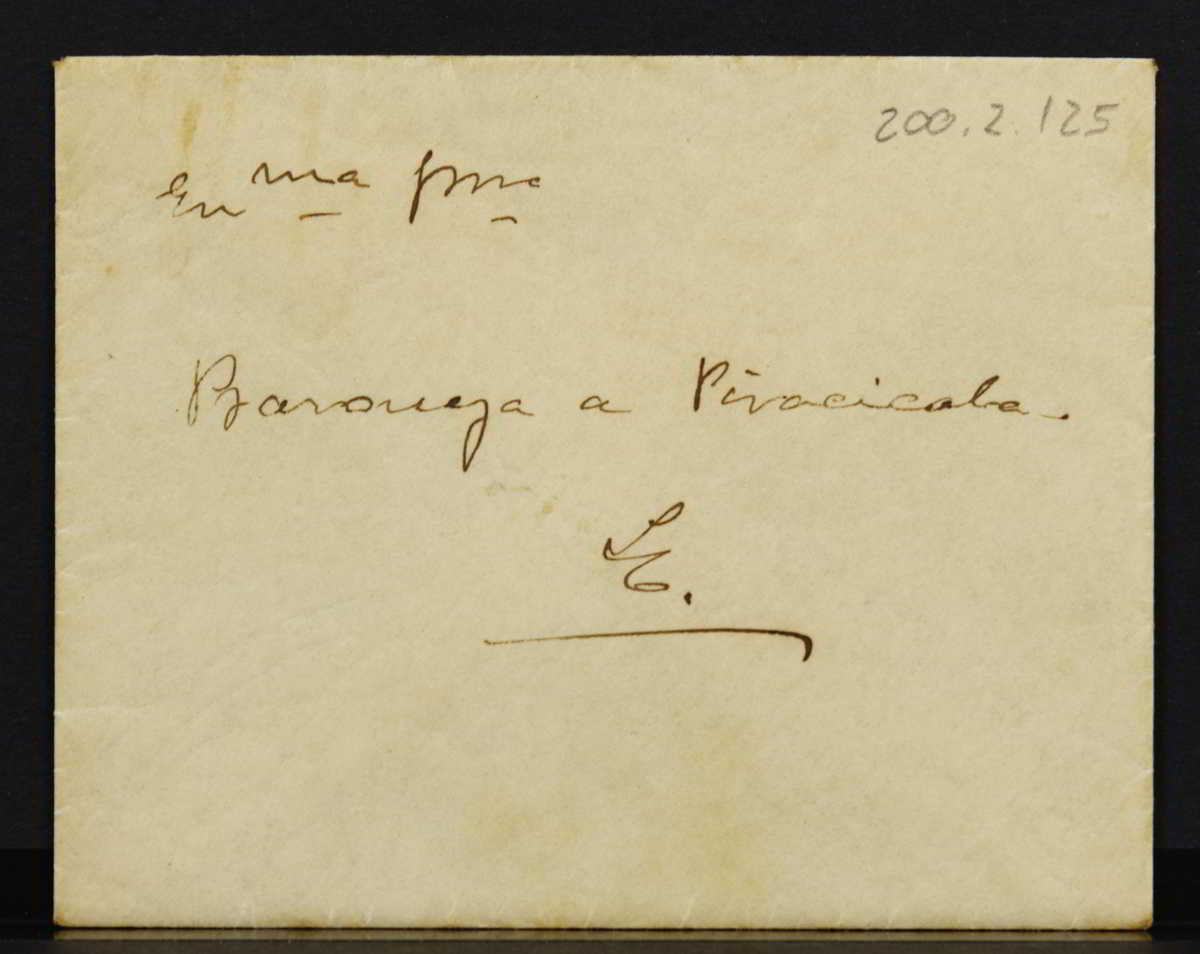

De “Lafayette” a documentos com “oralidade pura”

Revista do Arquivo: Como foi o seu primeiro contato com este Arquivo?

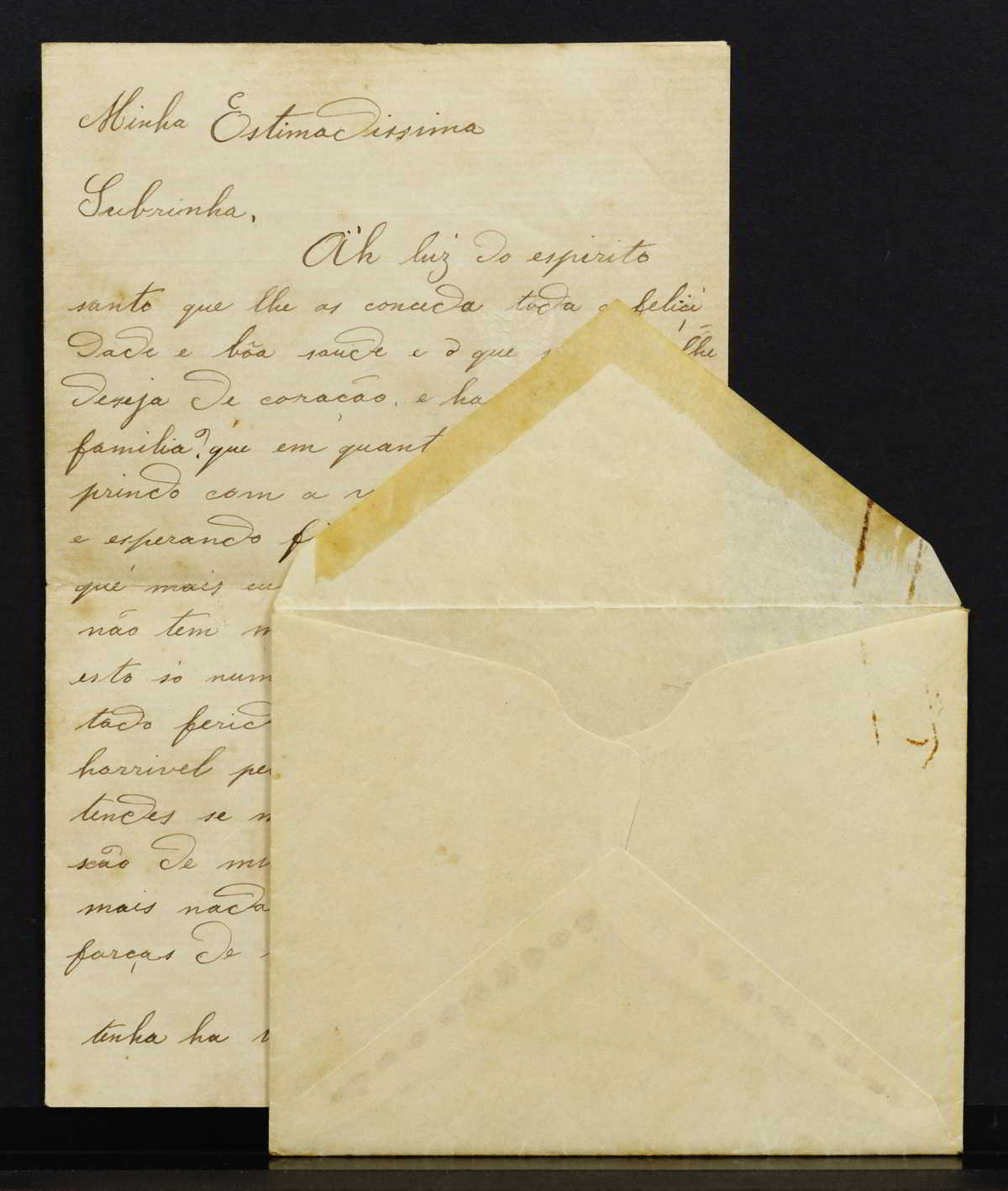

Verena: Isso me faz lembrar quando eu estava no mestrado buscando documentação privada, justamente cartas pessoais, e imaginei que aqui teria alguma coisa. Cheguei sem saber nada, não tinha internet à época e falei: “eu preciso estudar cartas”. Foi quando um estagiário ou funcionário disse: "Olha tem aqui o acervo do Washington Luís, por exemplo", mas o meu interesse era por documentos do século XIX. Aí ele me deu aquele catálogo grande e eu fui olhando por repetidas vezes ali: Laffayette, Lafayette, Lafayette. Quem era Laffayete? Aí ele falou: "eu acho que era o irmão do Washington Luís". Aí eu falei: “é isso o que quero”. Comecei assim, lá por 1997, 1998, mais ou menos. Aí comecei a pesquisar essas cartas, sem saber que o Washington Luís não era paulista. Porque a ideia era buscar linguagem de São Paulo, então, tínhamos de buscar a documentação de pessoas nascidas no Estado de São Paulo. Mas à medida que o tempo foi passando e fui pesquisando as coisas, fui verificando que o Washington Luís casou com uma mulher de família tradicional paulista, os Paes de Barros. Então, comecei a pesquisar essa documentação, e aos poucos você vai descobrindo quem é quem, e hoje, com o uso da internet, podemos realizar pesquisa minuciosa sobre quem eram essas pessoas que escreviam cartas. É uma documentação riquíssima que contém cartas pessoais. Recentemente encontrei uma carta da tia da sogra de Washington Luís, no meio da documentação dele que ele conservou, e que é uma carta preciosíssima que traz a oralidade pura. E isto não foi pelo catálogo, foi “garimpando” a documentação. Pegando outras cartas que eu já tinha selecionado achei essa. Depois de anos buscando e editando as cartas dessa família, decidi inseri-la não só por ser de uma pessoa relacionada, mas sobretudo pelo registro de linguagem ali presente. E aqui cabe um parêntese: como o catálogo do acervo do Washington Luís não está digitalizado nem online, toda vez que eu vinha fotografar cartas de algum desses remetentes descobria novas cartas de outros da família. Com isso, decidi fotografar todo o catálogo para verificar quantos documentos havia de cada um dos remetentes e poder fotografá-los. Essa decisão se baseou no fato de constituir um círculo de pessoas com assuntos em comum. Assim, pude elaborar uma apresentação detalhada à edição dessas cartas, com dados da família, do local em que foram escritas as cartas e o entorno sócio-histórico dessas personagens.

Fotos/FMPortella

No limiar entre o público e o privado

Revista do Arquivo: Ao buscar os arquivos pessoais você escolhe alguns tipos específicos de documentos?

Verena: Paralelamente a este trabalho de cartas pessoais, buscamos outros tipos de cartas, outros tipos de documentos. Pesquisamos desde documentos mais flexíveis, mais relaxados até documentos mais formulaicos, formais, com alto grau de elaboração. É o caso das cartas de administração privada, bastante frequente no acervo Washington Luís. Ali achei cartas de Júlio Prestes e de Fernando Prestes.

Revista do Arquivo: O que você chama de cartas de administração privada, são diferentes das cartas particulares?

Verena: Temos alguns critérios para identificar certas nuanças das cartas, das pessoas e do entorno de quem escreveu essas cartas. Por exemplo: o grau de familiaridade entre as pessoas, grau de intimidade, de quem escreve e de quem recebe, a relação, se era comercial ou política, de amizade ou familiar. No caso são praticamente todas familiares, com alguma coisa administrativa da fazenda da sogra do Washington Luís. No caso das cartas do Júlio Prestes para o Washington Luís trata-se basicamente de assuntos políticos da época, do cotidiano de São Paulo e depois de Washington Luís durante a presidência, dessas relações políticas e depois o exílio. Também tem cartas de amizade, porque nessa época havia muita mistura entre família, amizade e política. Então a gente vê isso nessas cartas, quando a gente fala em administração privada é quando ela não é tão pública, não tem um caráter nitidamente público como, por exemplo, uma carta para um rei, ou uma carta mais oficial, que a gente colocaria no outro extremo. A carta de administração privada é mais ou menos no meio do caminho entre aquilo que é mais privado e o que é mais público.

Revista do Arquivo: Em uma conversa entre dois políticos aparece muita informação do âmbito pessoal, íntimo...

Verena: É, um pouco mais reservado, um grau de publicidade médio, não tão aberto, embora a gente saiba que nessa época já existia secretário ou digitador, redator de cartas. Ou até quem recebia ou fazia a seleção da documentação recebida para ver o que era importante e o que não era. Em algumas dessas cartas a gente encontra uma caligrafia na redação da carta e a assinatura diferente. Aí temos essa prova de que existiu essa função. E nesses acervos, nesses conjuntos de cartas a gente às vezes encontra alguns rascunhos também, que são igualmente relevantes para a pesquisa linguística.

Revista do Arquivo: Nessa época, as práticas administrativas eram mais permeadas pela confusão entre o público e o privado. Suas pesquisas confirmam isto?

Verena: No caso das cartas do Júlio Prestes para o Washington Luís a gente vê bastante essa mistura entre o pessoal e o político administrativo. Sempre tem algum relato de alguma coisa que aconteceu ou o com quem encontrou, um pedido etc. E sempre tem alguma menção à família. Então acho que o fato de conhecerem as respectivas famílias e se ajudarem muito, ou demonstrarem que existe essa preocupação, acho que tem um pouco mais de privado, não é uma coisa apenas formal. Vemos marcas dessa intimidade quando ele usa o primeiro nome, ou algum apelido das crianças. Temos algumas marcas ali, não necessariamente de alto grau de intimidade, mas de uma relação um pouco mais próxima ou além do administrativo. Eu diria que, no caso das cartas do Júlio Prestes ao Washington Luís e vice-versa, são cartas bem híbridas nesse sentido, principalmente durante o exílio: vê-se alto grau de emoção envolvida ali, de preocupação com o outro, de tensão e um oferecendo ajuda ao outro. Essa característica é propícia ao relaxamento da escrita. Em outras palavras, a emoção tende a deixar o escritor/falante menos preocupado com a forma e mais atento ao conteúdo.

Fotos/APESP-CDAP

Conteúdo, forma e contexto

Revista do Arquivo: O seu foco é a língua, mais precisamente, a forma da escrita, mas, que aspectos de contexto do documento lhe interessam?

Verena: A primeira preocupação, na verdade, é a gente conseguir identificar todas as letras, palavras, sentenças, o texto como um todo, para não deixar lacunas de nenhuma forma, inclusive. Como geralmente aparecem muitos nomes de pessoas de quem nunca ouvimos falar fazemos aquela pesquisa básica para tentar identificá-las. Geralmente vem nomes abreviados também. Seria alguém importante, ou não? E o porque daquilo estar ali? Temos essa preocupação de entender o contexto como um todo, o endereçamento, a data, a assinatura e a continuidade dessa troca, pois é muito interessante quando conseguimos as correspondências dos interlocutores e, logicamente, identificar fenômenos linguísticos que sejam característicos daquele período e daquele grupo de pessoas. Sempre com o cuidado de ver com o que estamos lidando. Essas pessoas eram letradas? Formadas em quê? Que influência elas tinham? Se escreviam, se eram jornalistas e assim por diante. Um exemplo: tem cartas ali do Fernando Prestes para o Washington Luís que são bem formais. A gente percebe um alto grau de elaboração, um cuidado com a linguagem ao se dirigir ao Washington Luís, que já era importante antes mesmo de ser presidente da República. E tem as cartas do Fernando Prestes para o filho e para os netos. Aí vemos um relaxamento na linguagem, até por conta da emoção de escrever para a família. O alto grau de intimidade entre eles permite que essa linguagem cotidiana transpareça, ou apareça. Como disse há pouco, pelo fato de ser no exílio, tem um fator a mais, a emoção, que dá espaço para o uso de uma linguagem mais cotidiana, que é o que mais interessa ao linguista.

Revista do Arquivo: E você fica atenta a todas as marcas do documento. O documento para você é muito mais do que o texto, o que você procura?

Verena: A gente procura desde a pontuação, as marcas mínimas do som, como se grafavam as palavras, ou possivelmente o que determinadas letras representariam em termos de som da língua da época e o texto como um todo, até a possibilidade de continuidade do assunto, fazendo remissão a documentos anteriores, ou a outras pessoas, identificando assim o diálogo por meio da escrita. Um pesquisador da língua trabalha em diversos níveis, desde a forma menor até a forma maior que é o texto, ou vários textos. A localização de uma vírgula é importante até para a gente entrever possíveis normas da época, porque a norma de hoje não é a mesma norma de 1920, do século XIX e assim por diante. Nem sabemos direito como é que eram essas normas antes, se a gente compara com o que se aprendeu dos anos 50, 60 pra cá.

Revista do Arquivo: A forma como a carta é dobrada, como ela é conservada... tudo isso interessa?

Verena: Tudo interessa, porque, como costumamos dizer, às vezes a gente encontra umas cartas chamadas de "mãos inábeis", ou "semi-hábeis", de alguém que tinha alguma possibilidade de pegar um papel, uma tinta e escrever alguma coisa, transmitindo sua mensagem, ainda que de forma torta, digamos assim. Porque conseguia colocar por exemplo, local e data, o endereçamento a uma pessoa superior, já que você vai pedir um favor, por exemplo. Isso aparece muito nas cartas do século XVIII, naqueles conjuntos de Atibaia, São Sebastião[1], tem várias cartas em que o escriba pedia ajuda a um superior.

Fotos/FMPortella

“A gente procura desde a pontuação, as marcas mínimas do som, como se grafavam as palavras…”

Revista do Arquivo: Numa sociedade de não-letrados, por exemplo, como você percebe se aquilo corresponde à linguagem falada?

Verena: Por aproximação, não dá para se desprender tanto do olhar de hoje, quase como se a gente estivesse ouvindo alguém na rua falando qualquer coisa. É por aproximação. Até porque, em geral, a gente não sabe quem é aquela pessoa... Se é uma pessoa com apenas as "primeiras letras", aprendidas em casa, pois não havia colégio etc. No século XVIII, claro, não havia as mesmas facilidades que temos hoje, como livros, manuais e base para copiar, digamos assim, o modelo pronto. De alguma maneira, ou alguém ajudava, ou a pessoa pelo menos sabia escrever o endereçamento para alguém e fechar a carta. Mas, é no miolo que a gente percebe mesmo esse chamado "falar cotidiano" da época, por aproximação, ora por conta da pontuação, ora por conta do próprio cuidado com a letra, ou falta de cuidado, falta de habilidade com a escrita, o uso ou não de abreviaturas...

Revista do Arquivo: Me lembro que na sua apresentação no seminário você destacou uma carta que, digamos assim, expressava uma forma de falar...

Verena: Isso é raro, e nesse acervo particular encontrei algumas cartas de um comerciante do Vale do Ribeira, com marcas típicas do falar “caipira”, como "combustíver", "o quar", "litorar", "reservido" etc. Várias marcas possíveis que a gente encontra ainda hoje estão nessas cartas, ainda que ele colocasse o endereçamento adequado para uma carta comercial, ou um fechamento como “sou de vossa senhoria”. O formato de carta, as fórmulas estão lá, mas o miolo e essas marcas deixam pistas para a gente da linguagem do local e da época.

Revista do Arquivo: Como vocês filólogos capturam os momentos de mudanças na linguagem, visando uma periodização, uma coisa assim. Como fazer isso? Você teria que dispor de muita documentação...

Verena: Quando pesquisamos a linguagem nem sempre é possível verificar mudança de geração para geração a não ser em algumas palavras, gírias e coisas assim. Mudanças em todos os níveis da língua você consegue observar através de séculos, diferente do historiador que vai trabalhar com períodos menores para poder dar conta de tudo daquele período. Por exemplo, se eu quiser analisar um fenômeno sintático, vou ter que pegar vários séculos, e com todo o cuidado de identificar quem escreveu, pra quem escreveu, qual a motivação, que tipo de texto é aquele etc.

Revista do Arquivo: Tem que ver também o lugar social da pessoa...

Verena: Também, em nenhum momento desconsideramos esse entorno social.

Mais que os próprios portugueses?...

Revista do Arquivo: Distinguir linguagem culta e vulgar...

Verena: Estamos chegando lá. Nosso objetivo é tentar desvendar justamente quando e como começa esse chamado português brasileiro, que vai se distanciando do português europeu e este também vai se distanciando do português que chegou pelas caravelas. Tem esse detalhe também, não foi só a gente que mudou, os portugueses também mudaram, isso já é até datado, mais ou menos século XVII e XVIII, por isso que eles têm o sotaque que têm hoje, não era assim, então, talvez a gente tenha conservado muito mais aspectos do português dos séculos XV e XVI do que os próprios portugueses.

Revista do Arquivo: Os portugueses transitavam o mundo, eram cosmopolitas, eram globais.

Verena: Exatamente, eles tiveram contato com várias outras línguas, africanas, indígenas, mas até hoje não se provou realmente em que medida essas línguas influenciaram o português brasileiro, em termos de estrutura mesmo, não só de som, mas de tudo. Isso ainda estamos buscando, e vários pesquisadores buscam isso em todo o Brasil, na verdade, não se chegou ainda a uma conclusão sobre isso. É possível que tenha havido uma influência dessas línguas, mas não se detectou onde, em que aspecto, a não ser, por exemplo, no vocabulário de plantas, animais, topônimos etc.; algumas palavras africanas que a gente usa cotidianamente, como "caçula", por exemplo. Em outros aspectos da linguagem, na estrutura da frase, não se provou ainda que o português brasileiro é como é por conta desses contatos. E a gente continua com esse trabalho de formiguinha, procurando cada detalhe, em cada documento que a gente encontra por aí, para construir ou reconstruir essa história. Por enquanto, sempre por aproximação, já que a gente trabalha com documentação escrita, que é um lado da moeda, não representa tudo de possibilidade que já existiu. Isso também se dá porque há a tendência a se neutralizarem na escrita as marcas da oralidade. Se a gente considerar o período colonial, não só poucas pessoas escreviam e liam, mas também não se sabe se elas eram realmente nascidas aqui, para poder dizer se é realmente português brasileiro, português no Brasil, ou português do Brasil.

Marcas aparentes na linguagem das mulheres

Revista do Arquivo: É possível já fazer algumas demarcações em relação ao século XX, em termos linguísticos?

Verena: Em alguns aspectos sim, principalmente em documentação escrita por mulher. A gente vê mais flexibilidade, mais espaço pra essa linguagem cotidiana mais flexível em documentação escrita por mulheres. Até porque eram poucas que escreviam. Até pelo menos o começo do século XX, ainda são poucas que têm realmente essa habilidade, pois estavam restritas ao lar... e era ali que elas aprendiam, de alguma maneira, a ler e escrever. Isso depois logicamente vai mudar. Até certo período a documentação é geralmente escrita por homens que vão seguir um determinado modelo, de forma integral ou parcial. Quando encontramos documentação escrita por mulher, principalmente se for carta pessoal, é melhor ainda. Existe uma hipótese entre os linguistas que diz que as mulheres mudam mais rápido a língua do que os homens; é uma hipótese ainda. Se essa documentação comprovar, quem sabe a gente não tenha mais uma coisa interessante aí. Temos que pensar também que geralmente as mulheres estão mais em contato com a criança, que vai adquirir a língua. Se elas mudam mais rápido, a criança vai adquirir a língua principalmente através da fala da mãe. Nos tempos atuais obviamente vemos uma mudança em relação a essa prática...

Revista do Arquivo: E os criados domésticos...

Verena: Exatamente, não se pode desconsiderar isso, que também entra em jogo.

Revista do Arquivo: E essa relação com os arquivos, como vocês mapeiam esses arquivos que têm potencial, digamos assim.

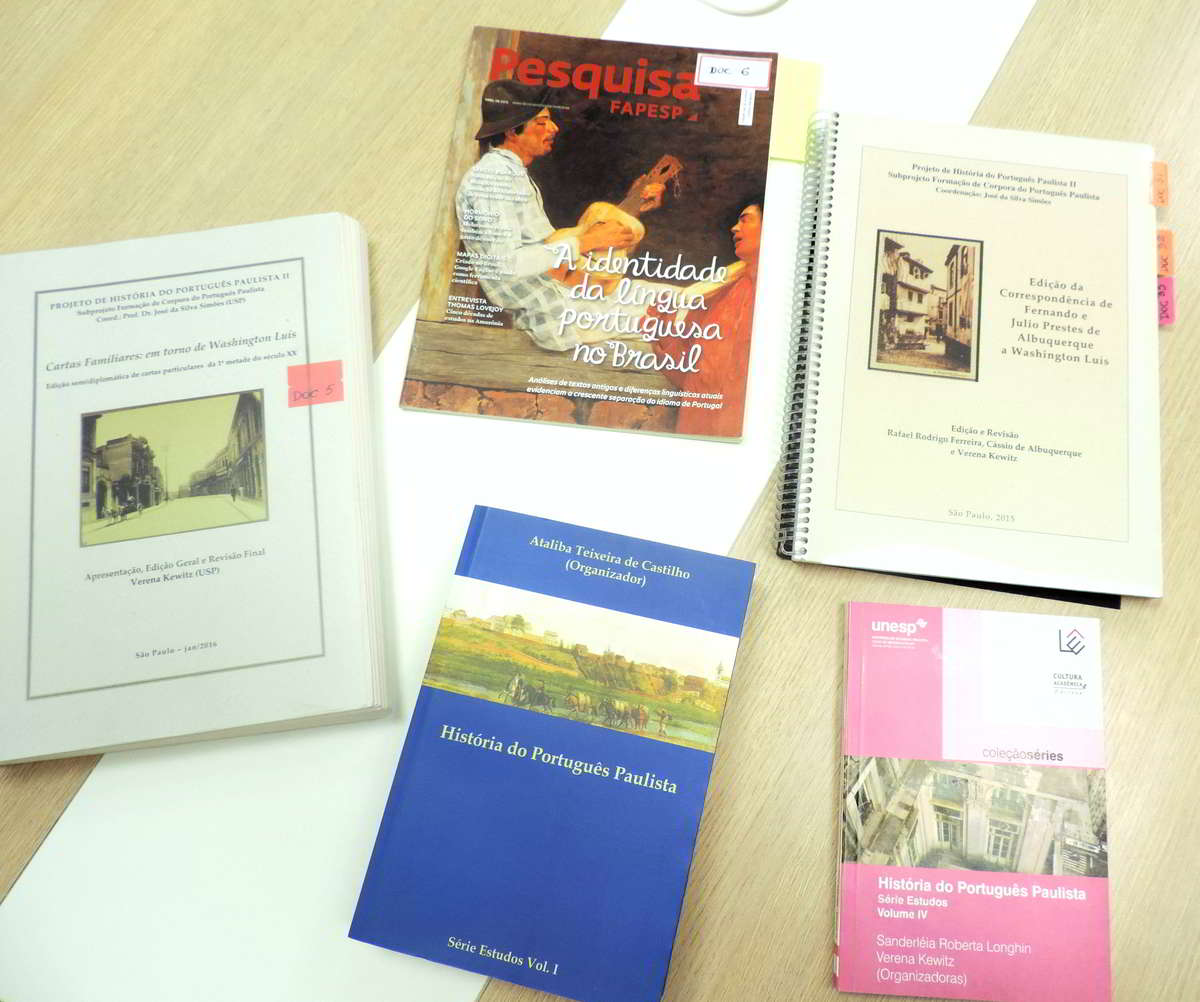

Verena: Eu trabalho com o coordenador do subprojeto de formação de corpus do português paulista, José Simões, e o nosso critério é geralmente o tipo de texto e o século. Temos uma página na internet em que vamos disponibilizando as edições filológicas, justamente para estas pesquisas linguísticas. São vários tipos de textos que se dividem em três grandes conjuntos: manuscritos, impressos e o que a gente chama de diferencial, que são textos orais, documentos exclusivos de São Paulo, como memórias históricas e diários de viagem, alguns deles depositados aqui no APESP, por exemplo. Então, claro que vai depender da extensão do documento, vai dar maior ou menor margem ao aparecimento de coisas interessantes, outros são mais formulaicos, como os inventários e testamento, outros menos, mas basicamente o que a gente encontra de documentação são cartas, desde oficiais até as pessoais. Mais recentemente venho me dedicando às cartas pessoais.

Fotos/Alessandra C. da Costa

Revista do Arquivo: Mas, de documentos mais formais vocês conseguem extrair informações interessantes...

Verena: Exatamente. Quer dizer, a gente também procura textos mais formulaicos, mas precisamos entrever alguma coisa interessante de linguagem, nem que seja formal, que se repete. Por exemplo, documentos da esfera jurídica são os que mais conservam fórmulas fixas, pelo menos desde o português medieval. Começa-se um inventário, um testamento, com expressões como “em nome de Jesus Cristo”, “aos tantos dias do mês tal” etc. Essas fórmulas se repetem. Então, quando a gente vai fazer uma análise linguística, essas fórmulas geralmente não entram no cômputo, porque é uma repetição de fórmulas, um formulário padrão da época, que faz aquele texto ser aquilo. Para que ele seja um testamento, tem que ter aquilo, da mesma forma uma ata de câmara e tudo mais. As cartas tendem a ser mais flexíveis. Quando há essa repetição de fórmulas, como o lugar, a data, o endereçamento do tipo “meu querido tal” ou “prezado tal”, logicamente que vai depender de como é que essa relação é estabelecida. Ou então aquele fechamento que era típico até mais ou menos o começo do século XIX, “Deus o guarde a vossa senhoria, vossa mercê, vossa excelência por muitos anos”. Depois caiu, ninguém usa mais. Depois entraram outras fórmulas mais simples, mas cartas em geral, sejam as mais oficiais ou as mais privadas tendem a mudar mais rapidamente do que outros documentos, principalmente os da esfera jurídica, até porque eles são documentos mais públicos, dependem do tabelião e muito mais.

Experiências nos Arquivos

Fotos/APESP-CDAP

Revista do Arquivo: Você visitou outros arquivos? Como é que você vê essa realidade dos arquivos? Você até flagrou um pouco essa mudança até aqui mesmo. Fale um pouquinho dessa experiência sobre alguns tipos de arquivos que você visitou.

Verena: Não sei lhe precisar quantos. O que eu mais visitei foi este, de longe é o que mais visitei. Quase tudo o que conseguimos nos nossos estudos foi encontrado nos documentos daqui do APESP. Eu acho que o Arquivo do Estado, diante de tudo que eu já vi, é primeiro mundo, apesar de todas as dificuldades e os problemas, é primeiro mundo. Primeiro, porque nunca falaram "não, você não pode ver este documento"; "não pode fotografar", nunca tive esse tipo de problema. Acesso eu sempre tive, qualquer informação de funcionários, de especialistas aqui dentro sempre obtive, sem problemas. Existem arquivos públicos que se apropriam dos documentos como se fossem seus, não sei se a pessoa se sente a dona do lugar, ou dona do documento. Isso dificulta muito a pesquisa de qualquer um. E, no caso de documentos microfilmados ou digitalizados, muitos não entendem por que às vezes a gente precisa acessar o original.

Revista do Arquivo: O documento digitalizado facilita o acesso. Mas, para o filólogo, o original faz diferença, não?

Verena: A digitalização com câmeras modernas facilita muito a leitura do documento fora do arquivo. Claro que depende do seu objetivo. Os filólogos, em geral, vão precisar acessar o original, porque eles vão fazer toda uma análise do material, do suporte, pois tem a parte de codicologia[2]. Em termos de paleografia, dá pra resolver quase tudo com o digitalizado. Já o microfilme, por conta da tecnologia da época, dificulta muito, porque é tudo numa cor só. Aquela bolinha ali você não sabe se é um pingo no i ou se é um defeito do microfilme. Se é "i" ou se é "e" para o filólogo faz muita diferença. Por exemplo, citando um processo-crime de Campinas que está guardado aqui, aparece o termo “pirito” no processo todo, não é “perito”, eles colocavam sempre com "i". Com o microfilme, não dava pra perceber direito isso, porque ora tinha ali e ora não tinha o pingo do “i”, por conta da qualidade dessa tecnologia. Aí a gente teve acesso ao original, pra poder digitalizar, porque não estava digitalizado de uma forma mais moderna, e deu pra editar tranquilamente. São pequenos detalhes, mas que revelam muita coisa do próprio português brasileiro.

Revista do Arquivo: Tem esta questão das restrições de acesso, as dificuldades de acesso, mas também da organização dos arquivos...

Verena: Os instrumentos que dão acesso aos documentos são importantíssimos. Como é que eu sei o que existe? Como que eu chego nisso que eu sei que existe? Aqui é muito mais fácil, é rápido, a gente consegue achar, mesmo que a nomenclatura seja diferente daquilo que a gente busca. Se a gente busca por período, por exemplo, nem tudo está organizado só por período ou século. Tem vários critérios e que são diferentes dos critérios que os linguistas precisam às vezes. Por exemplo, os microfilmes dos processos-crimes não estão identificados quanto ao escrivão, não aparece lá qual é o escrivão, ou qual é o delegado, ou qual o juiz. Isso seria, pra gente, primordial. Uma aluna minha de mestrado acabou de defender sua dissertação baseada num desses processos-crimes. E veio a ideia de buscar processos do mesmo escrivão para ver em que medida ele repete as mesmas fórmulas, ou em que medida é variável em função do crime. A partir da edição do manuscrito, a gente traz mais novas perguntas. Então seria interessante e facilitaria nossa pesquisa se a gente soubesse outros processos desse mesmo escrivão. Mas, enfim, é um detalhe em que não dá pra todo arquivo pensar sempre. Não é possível atender a todas as necessidades de todos os pesquisadores, afinal, são muitas possibilidades. Em outros lugares, ou a infraestrutura não é boa ou o estado de conservação dos documentos é precário, ou a digitalização é de baixa qualidade. Uma vez a gente foi no arquivo de Jundiaí, que tem documentação do século XVII riquíssima, não tinha onde fotografar direito, tivemos que fotografar no chão. Foi um choque, meu marido ficou com dor nas costas de ficar com um tripé fotografando o manuscrito ali no chão. Era uma casa, com uma documentação riquíssima do século XVII, que é rara.

Revista do Arquivo: Como é que vocês chegaram ali?

Verena: Outra aluna do mestrado, que é de Jundiaí, queria trabalhar com documentação dessa cidade. Ela foi em todos os órgãos públicos possíveis, procurando o que existia, de que época e tal, até chegar no Centro de Memória de Jundiaí, que vive mudando de lugar. E lá ela conseguiu saber que tinha o primeiro livro de atas da Câmara de Jundiaí de 1663 a 1669. É raro encontrar documentação que sobreviveu desse período em São Paulo. Ela foi atrás, fotografou, já editou, agora está trabalhando com outra documentação de Jundiaí, desse mesmo período, que são as cartas de datas[3] , documentação também raríssima referente à distribuição das terras entre os habitante do início da vila de Jundiaí e que faziam parte da Câmara Municipal. Esse é outro critério também. Quando a documentação é rara e difícil de encontrar, vamos atrás.

Revista do Arquivo: E de particulares, vocês costumam ir em busca de arquivos particulares de famílias?

Verena: Sim, por meio do boca-a-boca, ou às vezes surge um assunto no meio de alguma conversa: "Ah você tem cartas, então você pode ceder para a pesquisa"? Às vezes a pessoa fica um tanto ressabiada, porque é meio pessoal. Aí dizemos "Não, pode ficar tranquila, a gente vai fazer a edição protegendo os nomes". Mas é raro também, a maioria joga fora, queima, não guarda, acha que é papel velho e junta traças. E não sabe a importância da linguagem registrada ali.

Revista do Arquivo: Então você pesquisa no Arquivo do Estado há quantos anos mais ou menos?

Verena: Neste quarteirão aqui desde 1997. Cheguei a ir uma ou duas vezes no Arquivo quando ele se situava na rua Dona Antônia de Queirós, foi quando me deram o livro da Flexor de abreviaturas.[4] Então é muito bom saber que eu vou chegar e conseguir fazer o que eu preciso fazer no arquivo. Fazer pesquisa não pode ser com estresse.

Fotos/FMPortella

Revista do Arquivo: Pra quem queira se iniciar nesse mundo da pesquisa, dessa sua convivência, dessa sua relação aqui com o Arquivo do Estado, o que você poderia dizer pra quem pensa em iniciar um trabalho dessa grandeza, porque é muito rico isso...

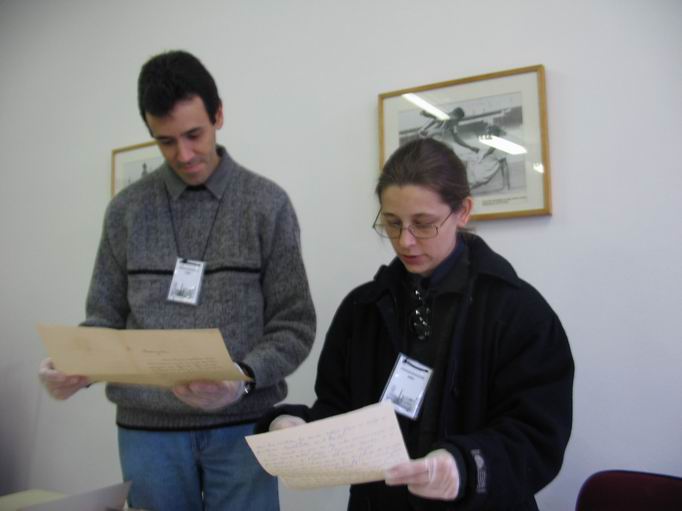

Verena: Em todos os cursos que ministro na faculdade sempre falo do Arquivo do Estado. Sempre mostro os manuscritos, chamo a atenção para determinada palavra, um elemento, algum coisa. Embora a gente possa digitalizar, eu sempre falo que é um arquivo público, que todos têm acesso e direito de ver a documentação. Sempre tem alguém que se interessa em fazer pesquisa. Todos os anos realizamos oficina de paleografia com os nossos alunos, para facilitar ou viabilizar a leitura dessa documentação dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, para continuar a produção das edições; a importância desse tipo de edição que a gente faz para os estudos linguísticos, as diferenças na linguagem também, ou seja, observar a linguagem analisando o manuscrito. E quando eles estão fazendo alguma iniciação científica, eu sempre faço questão de trazer pra cá pra ver os manuscritos. Os alunos que vêm ficam encantados. Numa dessas oportunidades, eles se revezavam e ficavam meia hora pra abrir a caixa, de encanto, de ver que realmente aquilo existe, que é real, entendeu? Tem que ter todo aquele cuidado, porque o papel é fininho etc. Essa experiência é tão importante quanto a capacidade de editar o documento a partir da cópia digitalizada.

Revista do Arquivo: Sabemos que vocês incentivam bastante essa relação com os arquivos, mas essa relação de professores da USP com arquivos, desse programa, particularmente, oscila bastante, não é? Em geral há um flagrante afastamento das Universidades com os arquivos.

Verena: Sim oscila, porque depende do tipo de pesquisa. Às vezes o próprio pesquisador não sabe o que poderia procurar. Às vezes, nem se sabe que existe o Arquivo do Estado.

Da área de letras, que eu saiba, são poucos que pesquisam em arquivos, de uma maneira geral. Alguns vão pesquisar no IEB, porque tem toda uma documentação de literatura. Não sei em que medida eles vão a outros arquivos. Depende muito do projeto. Como a gente está atrás de história da língua, qualquer acervo serviria, seriam interessantes os pessoais, das famílias, e os públicos também. Mas nem todo mundo tem acesso ou está apto a ler documento manuscrito, tem isso também. Uma das nossas funções fundamentais não é só fornecer, mas editar a documentação com esse olhar para a linguagem. Se a vírgula está ali, é ali que ela vai ser editada. O "você" está sem acento, vai sem acento. Se está abreviado, enfim, tudo o que está ali naquele manuscrito é importante para o pesquisador da língua em geral. Não vou dizer que todo mundo do Projeto Caipira tem facilidade de leitura de documentos antigos, mas todos os filólogos têm. Nem todo mundo do Projeto Caipira é filólogo. São vários interesses ali.

Revista do Arquivo: De áreas diferentes?

Verena: Dentro da linguística, de áreas diferentes. Nós temos 10 subprojetos, dois de seleção e formação de corpus e edição desse corpus. Tem três, quatro ou mais de análise linguística, de sintaxe, por exemplo. Tem um de léxico, tem duas que estudam o texto em si, a configuração do texto, o gênero textual, mudanças de gênero, são vários interesses dentro da própria linguística, e nem todo mundo tem a formação para ler esses manuscritos.

Revista do Arquivo: É evidente uma mudança significativa com o uso de equipamentos para comunicação rápida com interferência na linguagem. A linguagem escrita do whatsapp, que vai suprimindo letras e tal. Há a questão da preservação disso tudo, não se sabe o que vai sobrar e se as Verenas do futuro vão ter essa oportunidade de um arquivo que tenha algum vestígio desse tipo de comunicação. Como você vê isso?

Verena: Já tem até alguns pesquisadores estudando a linguagem da informática, da internet, das redes sociais, desde a época que começou a internet no Brasil. Eu não estou muito por dentro disso. Uma coisa é a gente falar do suporte que dá margem ao surgimento dessa linguagem mais rápida, que é necessária, abreviada. Mas essa linguagem abreviada sempre existiu, numa época em que papel era raro, tinta era rara e poucas pessoas escreviam. Tinha que ser rápido também porque a correspondência demorava a chegar, pois circulavam a cavalo, ou de navio. Ou seja, existiam muitas abreviações. Tanto é que existem dicionários de abreviaturas mais recorrentes de determinados períodos, a exemplo do dicionário da Flexor.

"Vosmecê" ou "vossa mercê" era abreviado por "Vmc" e variações. Nessa documentação, por exemplo, do século XX, tanto do Júlio Prestes quanto do Washington Luís, eles têm um menor número de abreviaturas, mas tem lá o “você” como “v”, junto com o uso do "tu". “Você” está abreviado, mas não era "vc", e sim "v". Então essa linguagem abreviada sempre existiu, e se a gente considera o espaço no computador que você tem para escrever mensagem ou um e-mail, a pressa, a rapidez com que aquilo tem que chegar, é natural que a gente abrevie. Na maioria dos casos a gente tem certeza que o outro vai entender essa linguagem, esse código.

Revista do Arquivo: O português europeu, o português brasileiro, português paulista..., mas, numa troca tão intensa com essa mundialização, ou a chamada globalização. Nesse transito tão intenso de pessoas, com essa circulação, é possível definir o que é paulista?

Verena: É o que a gente pretende, é difícil identificar, a não ser, por exemplo, algumas questões de sotaque que tranquilamente é o que a gente mais percebe. Ainda assim, isso também pode mudar. Se a gente considerar, por exemplo, São Paulo, algumas regiões da cidade de São Paulo até os anos 40 é uma coisa, e depois, quando vem toda a imigração? Começa a ter outra realidade, várias gerações desses imigrantes. E o que tem no século XIX, dos estrangeiros, da primeira metade do século XX, dos estrangeiros, também de alguma maneira vai moldando, lapidando esses falares. E isso vai mudando o tempo todo, não é só em São Paulo. Claro que temos uma cidade que recebe muita gente, então tem uma maior tendência a sofrer essas influências, esses contatos, do que outros lugares que ficam mais isolados, é óbvio. Mas isso vai mudando sempre. A gente vê a língua em constante mudança e não algo estático, parado no tempo e no espaço. Por isso que eu acho que a linguagem da internet pode até, em certa medida, influenciar o modo de falar, mas eu acho muito pouco provável. Porque a criança adquiriu a sua linguagem em casa, falando, na oralidade e não escrevendo, isso vem depois. E que vai poder sofrer diversas influências, no caso da escrita, seja da escola, seja do trabalho, seja das redes sociais. Mas a linguagem que ela adquiriu em casa é a falada, não dá pra ser comparada com essa linguagem gráfica.

Revista do Arquivo: Imagina perceber todos estes pontos no escrito.

Verena: Na escrita, muitas dessas marcas da oralidade se apagam, se neutralizam.

Revista do Arquivo: Já pegou algum documento de alguém comentando o modo do outro falar? Porque isso talvez seria interessante.

Verena: Tem, não claramente, como a gente está colocando aqui, mas por exemplo, em jornais do século XIX, em várias cartas de leitores por exemplo (que eram textos mais descritivos e argumentativos), a gente encontra comentários e críticas aos paulistas, primeiramente da corte, depois dos próprios paulistas falando dos caipiras, antes mesmo do Monteiro Lobato. E hoje ainda vemos essa caricatura: o paulistano em relação ao caipira, que é associado ao falante do interior. A ideia de caipira como xucro, atrasado, rude.

Revista do Arquivo: A literatura é um veículo excelente não é? Às vezes o autor tenta tipificar, digamos assim.

Verena: Logicamente que não poderíamos jamais nos basear só na literatura pra fazer história da língua. A gente não estaria fazendo história da língua e sim história da literatura, de determinado movimento ou no limite da linguagem literária. Se a gente pegar os modernistas, eles na verdade captaram aquilo que eles ouviram pra fazer um movimento diferenciado, digamos assim. O Mário de Andrade escrevia o "se" com "i". Aliás, nas cartas do Fernando Prestes para o Júlio Prestes e netos é sempre "quasi" e "si", com "i". Para desvendar a história das línguas temos de buscar antes de tudo a linguagem cotidiana.

Revista do Arquivo: Você já teve problemas com a questão de direitos autorais?

Verena: Essa questão relacionada aos arquivos pessoais é bem complicada. Até uma vez me perguntaram: "Mas e se algum parente do Washington Luís reclamar?". Tem uma carta do Washington Luís que mostra que se pode publicar o que quiser de seu acervo; essa carta está no Museu Republicano de Itu. Era a certificação que eu precisava, uma espécie de salvo conduto. Essa carta dizia pro filho assim: "Daqui a 20 anos, se você não puder conservar o meu arquivo, não tiver onde guardar, queime". Ou então: "Se você puder guardar, tudo poderá ser publicado em 20 anos". Ele escreveu isso em 1949, em 1969 poderia qualquer um ter acesso e publicar. E foi doado ao APESP.

Revista do Arquivo: Você acha que ele tinha essa visão de produção da memória?

Verena: Tinha. Ele era historiador. Eu imagino que ele tenha influenciado várias pessoas, até o próprio Júlio Prestes deve ter guardado muita coisa também, por conta dessa amizade, ele guardava tudo, inclusive rascunhos de cartas e discursos.

Fotos/APESP-CDAP

Notas

- [1] Algumas dessas cartas estão editadas na tese de doutorado (2007) de José da Silva Simões, Docente da Universidade de São Paulo e pesquisador do Projeto Caipira (FAPESP Processo Nº 11/51787-5). A tese está disponível em http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-04102007-140928/pt-br.php.

- [2] Codicologia é o estudo dos documentos manuscritos ou impressos, tanto em pergaminho como em papel, encadernados em formato de livro (códice). A Codicologia tem como objeto de estudo o códice ou codex e trabalha com a sua descrição técnica e análise.

- [3] “As Cartas de Datas de Terra são documentos fundamentais para o estudo da história da estrutura fundiária da cidade de São Paulo. Herança do período colonial persistente durante quase todo o século XIX, trata-se do meio de solicitação à Câmara de um lote de terreno no rossio – patrimônio municipal.” Conforme SILVA, Elisangela Maria da. Práticas de apropriação e produção do espaço em São Paulo: a concessão de terras municipais através das Cartas de Datas (1850-1890). São Paulo, 2012. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e urbanismo – FAU/USP.

- [4] Trata-se da publicação “Abreviaturas – manuscritos”, de Maria Helena Ochi Flexor.